第四節(jié) 腦損傷病人的護(hù)理

暴力作用于頭部后立即發(fā)生的損傷稱為原發(fā)性腦損傷,主要有腦震蕩和腦挫裂傷;頭部受傷一段時(shí)間后出現(xiàn)的腦受損病變稱為繼發(fā)性腦損傷,主要有腦水腫和顱內(nèi)血腫。按傷后腦組織與外界是否相通,分為閉合性和開放性腦損傷兩類。

一、腦震蕩

腦震蕩是指頭部受到撞擊后,立即發(fā)生一過性神經(jīng)功能障礙,無肉眼可見的神經(jīng)病理改變,但在顯微鏡下可見神經(jīng)組織結(jié)構(gòu)紊亂。

(一)臨床表現(xiàn)

病人在傷后立即出現(xiàn)短暫的意識(shí)喪失,一般持續(xù)時(shí)間不超過30分鐘,同時(shí)伴有面色蒼白、出冷汗、血壓下降、脈搏變緩、呼吸淺慢,各生理反射遲鈍或消失。意識(shí)恢復(fù)后對(duì)受傷時(shí),甚至受傷前一段時(shí)間內(nèi)的情況不能回憶,而對(duì)往事記憶清楚,此稱為逆行性健忘。清醒后常有頭痛、頭暈、惡心、嘔吐、失眠、情緒不穩(wěn)定、記憶力減退等癥狀,一般可持續(xù)數(shù)日或數(shù)周。神經(jīng)系統(tǒng)檢查無明顯陽性體征。

(二)治療原則

腦震蕩無需特殊治療,應(yīng)臥床休息1~2周,給予鎮(zhèn)靜劑等對(duì)癥處理,病人多在2周內(nèi)恢復(fù)正常。

二、腦挫裂傷

腦挫傷指暴力作用頭部后,腦組織遭受破壞較輕,軟腦膜尚完整者;腦裂傷指軟腦膜、血管及腦組織同時(shí)破裂,伴有外傷性蛛網(wǎng)膜下腔出血。兩者常同時(shí)存在,故合稱為腦挫裂傷。

(一)臨床表現(xiàn)

1.意識(shí)障礙 是腦挫裂傷最突出的癥狀,傷后立即出現(xiàn)昏迷,昏迷時(shí)間超過30分鐘,可長達(dá)數(shù)小時(shí)、數(shù)日至數(shù)月不等,嚴(yán)重者長期持續(xù)昏迷。

2.局灶癥狀與體征 腦皮質(zhì)功能區(qū)受損時(shí),傷后立即出現(xiàn)相應(yīng)的神經(jīng)功能障礙癥狀或體征,如語言中樞損傷出現(xiàn)失語,運(yùn)動(dòng)區(qū)受損傷出現(xiàn)錐體束征等。

3.頭痛、嘔吐 與顱內(nèi)壓增高、自主神經(jīng)功能紊亂或外傷性蛛網(wǎng)膜下腔出血有關(guān)。合并蛛網(wǎng)膜下腔出血時(shí)可有腦膜刺激征陽性,腦脊液檢查有紅細(xì)胞。

4.顱內(nèi)壓增高與腦疝 因繼發(fā)腦水腫和顱內(nèi)出血引起顱內(nèi)壓增高。

5.CT或MRI檢查 可顯示腦挫裂傷的部位、范圍、腦水腫的程度及有無腦室受壓及中線結(jié)構(gòu)移位。

(二)治療原則

腦挫裂傷一般采用保持呼吸道通暢,防治腦水腫,加強(qiáng)支持療法和對(duì)癥處理等非手術(shù)治療。當(dāng)病情惡化出現(xiàn)腦疝征象時(shí),需手術(shù)開顱作腦減壓術(shù)或局部病灶清除術(shù)。

三、顱內(nèi)血腫

顱內(nèi)血腫是顱腦損傷中最常見的繼發(fā)性腦損傷,如不及時(shí)處理常可危及病人的生命。顱內(nèi)血腫按癥狀出現(xiàn)的時(shí)間分為急性血腫(3日內(nèi)出現(xiàn)癥狀)、亞急性血腫(傷后3日至3周出現(xiàn)癥狀)、慢性血腫(傷后3周以上才出現(xiàn)癥狀)。按血腫所在部位分為硬腦膜外血腫、硬腦膜下血腫、腦內(nèi)血腫。

(一)臨床表現(xiàn)

當(dāng)顱內(nèi)血腫形成后壓迫腦組織,出現(xiàn)顱內(nèi)壓增高和腦疝的表現(xiàn)。但不同部位的血腫有其各自的特點(diǎn)。

1.硬腦膜外血腫 常因顳側(cè)顱骨骨折致腦膜中動(dòng)脈破裂所引起,大多屬于急性型。病人的意識(shí)障礙有三種類型:①典型的意識(shí)障礙是傷后昏迷有“中間清醒期”,即傷后原發(fā)性腦損傷的意識(shí)障礙清醒后,在一段時(shí)間后顱內(nèi)血腫形成,因顱內(nèi)壓增高導(dǎo)致病人再度出現(xiàn)昏迷;②原發(fā)性腦損傷嚴(yán)重,傷后昏迷持續(xù)并進(jìn)行性加重,血腫的癥狀被原發(fā)性腦損傷所掩蓋;③原發(fā)性腦損傷輕,傷后無原發(fā)性昏迷,至血腫形成后出現(xiàn)繼發(fā)性昏迷。病人在昏迷前或中間清醒期常有頭痛、嘔吐等顱內(nèi)壓增高癥狀,幕上血腫大多有典型的小腦幕切跡疝表現(xiàn)。

2.硬腦膜下血腫

(1)急性硬腦膜下血腫主要來自腦實(shí)質(zhì)血管破裂所致。因多數(shù)與腦挫裂傷和腦水腫同時(shí)存在,故表現(xiàn)為傷后持續(xù)昏迷或昏迷進(jìn)行性加重,少有“中間清醒期”,較早出現(xiàn)顱內(nèi)壓增高和腦疝癥狀。

(2)慢性硬腦膜下血腫較少見,好發(fā)于老年人,病程較長。臨床表現(xiàn)差異很大,多有輕微頭部外傷史,主要表現(xiàn)為慢性顱內(nèi)壓增高癥狀,也可有間歇性神經(jīng)定位體征,有時(shí)可有智力下降、記憶力減退、精神失常等智力和精神癥狀。

3.腦內(nèi)血腫 多因腦挫裂傷導(dǎo)致腦實(shí)質(zhì)內(nèi)血管破裂引起,常與硬腦膜下血腫同時(shí)存在,臨床表現(xiàn)與腦挫裂傷和急性硬腦膜下血腫的癥狀很相似。

(二)輔助檢查

CT是目前最常用的檢查方法,能清楚顯示腦挫裂傷、顱內(nèi)血腫的部位、范圍和程度。MRI能顯示輕度腦挫裂傷病灶。

(三)治療原則

顱內(nèi)血腫一經(jīng)確診原則上手術(shù)治療,手術(shù)清除血腫,并徹底止血。

四、腦損傷病人的護(hù)理

(一)護(hù)理問題

1.清理呼吸道無效 與腦損傷后意識(shí)障礙有關(guān)

2.營養(yǎng)失調(diào):低于機(jī)體需要量 與腦損傷后高代謝、不能進(jìn)食有關(guān)

3.有廢用綜合征的危險(xiǎn) 與病人意識(shí)不清及長期臥床有關(guān)

4.潛在并發(fā)癥:顱內(nèi)壓增高、腦疝

(二)護(hù)理措施

1.現(xiàn)場急救 現(xiàn)場急救首先爭分奪秒地?fù)尵刃牟E停、窒息、開放性氣胸、大出血等危及病人生命的傷情,顱腦損傷救護(hù)時(shí)應(yīng)做到保持呼吸道通暢,注意保暖,禁用嗎啡止痛。有明顯大出血者應(yīng)補(bǔ)充血容量,無外出血表現(xiàn)而有休克征象者,應(yīng)查明有無頭部以外部位損傷,如合并內(nèi)臟破裂等。開放性損傷有腦組織從傷口膨出時(shí),在外露的腦組織周圍用消毒紗布卷保護(hù),再用紗布架空包扎,避免腦組織受壓,并及早使用抗生素和TAT。記錄受傷經(jīng)過、檢查發(fā)現(xiàn)的陽性體征及急救措施和使用藥物。

2.一般護(hù)理

(1)體位:意識(shí)清醒者采取斜坡臥位,有利于顱內(nèi)靜脈回流。昏迷病人或吞咽功能障礙者宜取側(cè)臥位或側(cè)俯臥位,以免嘔吐物、分泌物誤吸。

(2)營養(yǎng)支持:昏迷病人須禁食,早期應(yīng)采用胃腸外營養(yǎng)。每天靜脈輸液量在1500~2000ml,其中含鈉電解質(zhì)500ml,輸液速度不可過快。傷后3天仍不能進(jìn)食者,可經(jīng)鼻胃管補(bǔ)充營養(yǎng),應(yīng)控制鹽和水的攝入量。病人意識(shí)好轉(zhuǎn)出現(xiàn)吞咽反射時(shí),可耐心地經(jīng)口試喂蒸蛋、藕粉等食物。

(3)降低體溫:高熱使機(jī)體代謝增高,加重腦組織缺氧,應(yīng)及時(shí)處理。

(4)躁動(dòng)的護(hù)理:引起躁動(dòng)的原因很多,如頭痛、呼吸道不通暢、尿潴留、便秘、被服被大小便浸濕、肢體受壓等,須查明原因及時(shí)排除,切勿輕率給予鎮(zhèn)靜劑,以免影響觀察病情。對(duì)躁動(dòng)病人不可強(qiáng)加約束,避免因過分掙扎使顱內(nèi)壓進(jìn)一步增高。

3.保持呼吸道通暢 意識(shí)障礙者容易發(fā)生誤咽誤吸,或因下頜松弛導(dǎo)致舌根后墜等原因引起呼吸道梗阻。必須及時(shí)清除咽部的嘔吐物,并注意吸痰,舌根后墜者放置口咽通氣管,必要時(shí)氣管插管或氣管切開。保持有效地吸氧,呼吸換氣量明顯下降者。應(yīng)采用機(jī)械輔助呼吸。

4.嚴(yán)密觀察病情

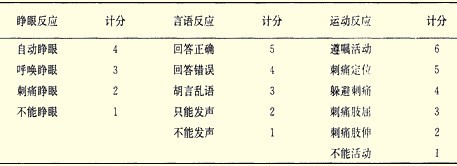

(1)意識(shí)狀態(tài):反映大腦皮質(zhì)功能和腦干功能狀態(tài),觀察時(shí)采用相同程度的語言和痛刺激,對(duì)病人的反應(yīng)作動(dòng)態(tài)的分析,判斷意識(shí)狀態(tài)的變化。意識(shí)障礙的程度目前通用的格拉斯哥昏迷計(jì)分法(GCS),分別對(duì)病人的睜眼、言語、運(yùn)動(dòng)三方面的反應(yīng)進(jìn)行評(píng)分,阿累計(jì)得分,用量化方法來表示意識(shí)障礙的程度,最高為15分,總分低于8分表示昏迷狀態(tài),分?jǐn)?shù)越低表明意識(shí)障礙越嚴(yán)重(見表)。

格拉斯哥昏迷計(jì)分(GCS)

(2)生命體征:觀察生命體征時(shí)為了避免病人躁動(dòng)影響準(zhǔn)確性,應(yīng)先測(cè)呼吸,再測(cè)脈搏,最后測(cè)血壓。傷后生命體征出現(xiàn)“兩慢一高”,同時(shí)有進(jìn)行性意識(shí)障礙,是顱內(nèi)壓增高所致的代償性生命體征改變;下丘腦或腦干損傷常出現(xiàn)中樞性高熱;傷后數(shù)日出現(xiàn)高熱常提示有繼發(fā)感染。

(3)瞳孔:注意對(duì)比兩側(cè)瞳孔的形狀、大小和對(duì)光反射。傷后立即出現(xiàn)一側(cè)瞳孔散大,是原發(fā)性動(dòng)眼神經(jīng)損傷所致;傷后瞳孔正常,以后一側(cè)瞳孔先縮小繼之進(jìn)行性散大,并且對(duì)光反射減弱或消失,是小腦幕切跡疝的眼征;如雙側(cè)瞳孔時(shí)大時(shí)小,變化不定.對(duì)光反射消失,伴眼球運(yùn)動(dòng)障礙(如眼球分離、同向凝視),常是腦干損傷的表現(xiàn);雙側(cè)瞳孔散大,對(duì)光反射消失、眼球固定伴深昏迷或去大腦強(qiáng)直,多為臨終前的表現(xiàn)。

(4)錐體束征:原發(fā)性腦損傷引起的偏癱等局灶癥狀,在受傷當(dāng)時(shí)已出現(xiàn),且不再繼續(xù)加重;傷后一段時(shí)間出現(xiàn)或繼續(xù)加重的肢體偏癱,同時(shí)伴有意識(shí)障礙和瞳孔變化,多是小腦幕切跡疝壓迫中腦的大腦腳,損害其中的錐體束纖維所致。

(5)其他:劇烈頭痛、頻繁嘔吐是顱內(nèi)壓增高的主要表現(xiàn),尤其是躁動(dòng)時(shí)無脈搏增快,應(yīng)警惕腦疝的形成。

5.減輕腦水腫,降低顱內(nèi)壓 按時(shí)使用高滲脫水劑、利尿劑、腎上腺皮質(zhì)激素等藥物是減輕腦水腫、降低顱內(nèi)壓力的重要環(huán)節(jié)。觀察用藥后的病情變化,是醫(yī)生調(diào)整應(yīng)用脫水劑間隔時(shí)間的依據(jù),避免使顱內(nèi)壓驟然升高。

6.預(yù)防并發(fā)癥 昏迷病人生理反應(yīng)減弱或消失,全身抵抗力下降容易發(fā)生多種并發(fā)癥,如壓瘡、關(guān)節(jié)僵硬、肌肉攣縮、呼吸道和泌尿系統(tǒng)感染。

7.手術(shù)前后的護(hù)理 除繼續(xù)做好上述護(hù)理外,應(yīng)做好緊急手術(shù)前常規(guī)準(zhǔn)備,手術(shù)前2小時(shí)內(nèi)剃凈頭發(fā),洗凈頭皮,涂擦75%乙醇并用無菌巾包扎。手術(shù)后搬動(dòng)病人前后應(yīng)觀察呼吸、脈搏和血壓的變化。小腦幕上開顱手術(shù)后,取健側(cè)或仰臥位。避免切口受壓;小腦幕下開顱手術(shù)后,應(yīng)取側(cè)臥或側(cè)俯臥位。手術(shù)中常放置創(chuàng)腔引流管,護(hù)理時(shí)嚴(yán)格注意無菌操作。嚴(yán)密觀察并及時(shí)發(fā)現(xiàn)手術(shù)后顱內(nèi)出血、感染、癲癇以及應(yīng)激性潰瘍等并發(fā)癥。

(三)健康教育

1.對(duì)存在失語、肢體功能障礙或生活不能自理的病人,當(dāng)病情穩(wěn)定后即開始康復(fù)鍛煉。要耐心指導(dǎo)病人功能鍛煉,制訂經(jīng)過努力容易達(dá)到的目標(biāo),有利于病人樹立起堅(jiān)持鍛煉和重新生活的信心,并指導(dǎo)家屬生活護(hù)理方法及注意事項(xiàng)。

2.有外傷性癲癇的病人,應(yīng)按時(shí)服藥控制癥狀發(fā)作,在醫(yī)生指導(dǎo)下逐漸減量直至停藥。不做登高、游泳等有危險(xiǎn)的活動(dòng),以防發(fā)生意外。

練習(xí)題:

1.急性硬膜外血腫的典型意識(shí)改變是

A.持續(xù)昏迷狀態(tài)

B.傷后昏迷-清醒-再昏迷

C.傷后無昏迷

D.昏迷時(shí)淺時(shí)深

E.傷后昏迷以后清醒不再昏迷

『正確答案』B

2.應(yīng)立即做手術(shù)準(zhǔn)備的腦外傷是

A.腦震蕩

B.顱底骨折伴腦脊液耳漏

C.腦挫裂傷

D.硬腦膜外血腫

E.蛛網(wǎng)膜下腔出血

『正確答案』D

3.男性,32歲,從高處墜落后昏迷,查:呼喚能睜眼,說話含混不清,針刺肢體成過伸反應(yīng),Glasgow評(píng)分為

A.6分

B.7分

C.8分

D.9分

E.10分

『正確答案』C

湘公網(wǎng)安備 43012102000043號(hào)

湘公網(wǎng)安備 43012102000043號(hào)