(一)治療

1.一般治療 對常見的牽拉性臂叢損傷,早期以保守治療為主,觀察時期一般在3個月左右。在觀察期間應特別注意下列問題的處理:

(1)感覺喪失的保護:對頸5~7根性損傷,雖然手的功能基本存在,但拇、食指感覺存在障礙,對手的精細功能也有一定的影響。頸8胸1根性損傷,雖拇、食指感覺功能基本存在,但手的功能基本喪失,4~5指感覺也消失,易受進一步損傷如碰傷或燙傷,在失神經支配的皮膚損傷后修復較困難,因此必須保護失神經支配的皮膚,可穿戴防護手套,訓練用健手試探接觸物體溫度的習慣,經常涂用油脂性護膚霜。

(2)疼痛的治療:雖然臂叢損傷患者較少發生嚴重的疼痛,但一旦發生疼痛,治療也較困難,這種疼痛一般呈灼性痛,在槍彈傷及部分根性撕脫傷患者中較多見,取出神經中彈后,切斷部分損傷的神經及神經瘤,重接神經是緩解這類疼痛的主要方法,臂叢神經封閉、頸交感神經節封閉及手術切除,以及針灸、各類止痛藥物的應用僅短暫緩解疼痛。

(3)腫脹的防治:臂叢損傷的患者肢體肌肉失去運動功能后,同時失去對肢體靜脈的擠壓回流作用,特別是肢體處于下垂位和關節極度屈曲位,及腋部有瘢痕攣縮,加重肢體靜脈回流障礙,因此用三角巾懸吊肢體,經常進行肌肉被動活動,及改變關節位置,解除腋部瘢痕攣縮(理療或手術方法),是防治肢體腫脹的主要方法。

(4)信心的樹立:大多數臂叢損傷后,對一個正處于青春活力追求理想的年輕患者是極其痛苦的。因此,應該給這類患者以高度的同情心,鼓勵他們戰勝病痛的決心;以高度的責任心在肉體上幫助他們戰勝病痛的信心;以高度的進取心去解決臂叢損傷后手功能恢復的世界難題,使他們重返勞動崗位,真正成為社會大家庭中幸福的成員。

(5)肌肉及關節囊攣縮的防治:神經損傷后肌肉失去神經營養,發生肌肉萎縮,隨著時間的推移,萎縮程度不斷加重,最終將發生不可逆的肌肉變性,肌組織纖維化,即使神經再生進入終板也無法支配纖維化的肌肉,失去運動功能,故在神經損傷后如何防治肌萎縮治療中的一個重要環節。目前應用被動活動、電刺激、理療措施雖有一定延緩作用,但無法阻止肌萎縮進程。由于動力肌的麻痹相應關節失去平衡,處于非功能位,長期必然發生關節囊攣縮給神經再生后功能恢復造成障礙,為此,應注意肢體關節的功能訓練,在損傷未恢復前關節功能位的維持十分重要。

(6)神經營養藥物應用的長期性:神經損傷后發生一系列的變性及再生過程,其中關鍵的變化是神經元細胞在神經軸突再生過程中合成蛋白、磷脂及能量供應的增加,為此需要供應大量的B族維生素(維生素Bl、B6、B12等)及擴張神經內微血管的藥物(地巴唑)。中藥的活血理氣方劑也有較好的作用。由于神經再生是個緩慢過程,再生速度為1mm/d,這些藥物均應長期應用。神經生長因子(NGF)類藥物雖在實驗中有一定的促進神經再生作用,但制劑的生物性能的穩定性,應用方法的可靠性及臨床應用的有效性,均有待探討。

2.手術治療

(1)手術指征:

①臂叢神經開放性損傷、切割傷、槍彈傷、手術傷及藥物性損傷:應早期探查,手術修復。

②臂叢神經對撞傷、牽拉傷及壓砸傷:如已明確為節前損傷者應及早手術,對閉合性節后損傷者,可先經保守治療3個月。在下述情況下可考慮手術探查:保守治療后功能無明顯恢復者;呈跳躍式功能恢復者如肩關節功能未恢復,而肘關節功能先恢復者;功能恢復過程中,中斷3個月無任何進展者。

③產傷者:出生后3個月至半年內無明顯功能恢復或功能僅部分恢復,即可進行手術探查。

(2)術前準備:除一般術前常規檢查外,尚應做如下檢查,包括X線胸透與胸片了解膈肌活動及抬高情況、肺功能測定及斜方肌功能狀態測定等。

(3)手術方法:

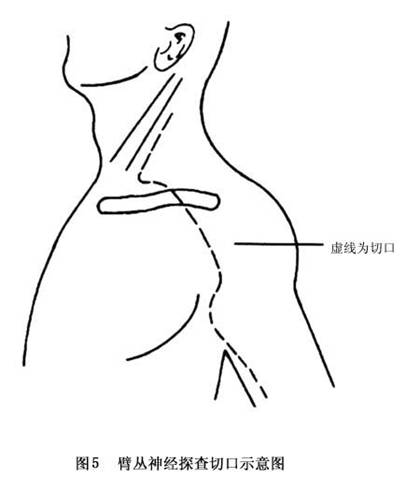

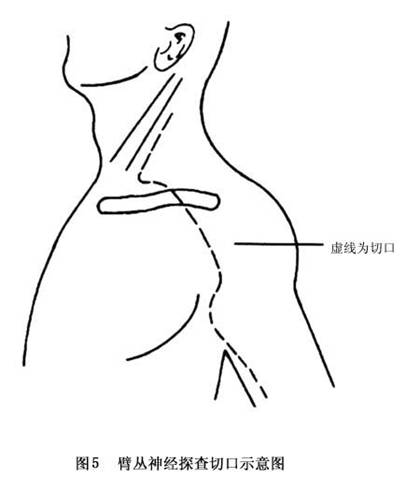

①臂叢探查術:一般采用乙醚麻醉,仰臥、頭斜向健側體位。皮膚切口(圖5),從胸鎖乳突肌后緣中點開始,沿該肌后緣垂直向下,再在鎖骨上緣橫形向外達鎖骨中點。

A.鎖骨上臂叢神經探查術:采用頸、鎖皮膚切口。切開皮膚及頸闊肌,即遇頸外靜脈,可將其切斷或牽開。找到肩胛舌骨肌將其牽開或切斷,肌肉斷端各縫一牽引線,有利于暴露及防肌肉回縮,再剖開組織和脂肪層,對頸橫動靜脈,分離足夠長度后,結扎加縫扎處理。

臂叢神經根和神經干位于上述軟組織和脂肪層的深部,此時可先找到前斜角肌,并將其向內上牽開或切斷,臂叢神經根即能全部充分顯露。膈神經在前斜角肌表面,由外向內通過,在切斷前斜角肌前,應先將其保護。沿各神經根向遠端解剖,即能找到各神經干;向近端解剖,可達椎孔附近。鎖骨下動脈在術野下內方,常被下干遮蓋。

B.鎖骨下臂叢神經探查術:一般采用胸臂皮膚切口,切開皮膚及皮下組織,沿胸大肌外側緣向外解剖分離覆于其上的脂肪組織,即可將胸大肌與三角肌分界線找到而不損傷位于其間的頭靜脈。將頭靜脈和三角肌之間的分支結扎后,頭靜脈和胸大肌一起牽向內側。再沿胸大肌下緣橫形剪開腋筋膜用手指沿胸大肌深面進行分離。此時術野深部所見即為鎖胸筋膜和胸小肌及覆蓋于臂叢神經表面的脂肪層。為了充分暴露鎖骨下臂叢,可沿鎖骨剝離胸大肌起點直達胸鎖關節處,在鎖骨中點處注意保護胸前外側神經及血管。并將鎖骨下肌在中點處切斷,以擴大鎖骨下間隙,以顯露臂叢神經的支束部,上肢神經的近端,以及鎖骨下的腋部血管。

C.鎖骨部臂叢神經探查術:可采用鎖、胸皮膚切口。切開皮膚及皮下組織沿鎖骨方向向兩側分離。將鎖骨周圍軟組織分離后,沿鎖骨切開骨膜,做骨衣下分離。用線鋸將鎖骨鋸斷或截除一段。切斷骨膜和鎖骨下肌,此時可遇到一小靜脈和小動脈,需先將其切斷和結扎。在鎖骨內側斷段的下方有鎖骨下動脈和靜脈,將動脈向內牽開,可見臂叢神經的下干。這些組織必須嚴防損傷。鎖骨鋸斷或截除后,臂叢神經的支部即能充分顯露,此時可沿臂叢神經干向下解剖,或沿臂叢神經束部向上解剖。鋸斷的鎖骨需用鋼絲固定,截除的鎖骨是否復回無重要意義,一般不予復回。

②術中處理:根據術中的發現,其處理原則如下:

A.臂叢神經連續性存在:如神經被周圍組織粘連壓迫者,應去除粘連壓迫因素,如瘢痕化的斜角肌、血腫機化組織;增生的骨膜、骨痂及滑膜肌肉組織應予切除或松解。由于長期壓迫致使神經組織內水腫及組織液滲出而形成神經內瘢痕,因此不僅做神經外減壓,尚應在手術放大鏡或手術顯微鏡下進行神經鞘切開神經內松解,使神經束充分顯露后減壓,神經內松解一定要嚴格止血,雙極電凝器是必備的止血器械,否則將造成神經組織更大的創傷。松解徹底程度的判斷,有時可通過神經減壓前后神經損傷部位,近遠端電刺激反應及電活動波進行判斷。手術結束時應在神經周圍放置HCA(潑尼松龍)5ml,或在增厚的鞘膜內注射確炎舒松2~3ml。

B.臂叢神經斷裂或神經瘤巨大:應將近遠2斷端充分顯露,并將斷端瘢痕組織及神經瘤切除,使神經斷面有神經束乳頭清楚可見,兩斷端在無張力情況下可行鞘膜縫合,臂叢處神經束大部為混合束,因此無束膜縫合的必要,對于不能直接縫合的神經缺損,應采用多股神經移植術,移植材料可選用頸叢感覺支、臂或前臂內側皮神經、腓腸神經。

C.椎孔部神經根斷裂:由于神經根近端變性嚴重,神經斷面無明顯束乳突,加上神經損傷部位接近神經元,常造成神經元不可逆損害,因此對這類病變需進行神經移位術,其療效較原位縫接或移植為佳,常用于神經移位的神經有膈神經、副神經、頸叢運動支、肋間神經,詳細方法見下述。

(4)術后處理:臂叢松解減壓術后上肢固定3天,神經移植固定3周,神經修補固定6周,應用神經營養藥物。拆除石膏后,患肢應進行功能鍛煉,防治關節囊攣縮,神經縫合處進行理療,防治神經縫合處瘢痕粘連壓迫,并應用電刺激療法刺激神經再生。每3個月進行肌電圖檢查,以了解神經再生情況。

3.臂叢神經根性撕脫損傷的顯微外科治療

(1)術中臂叢根性撕脫傷的判斷:臂叢根性撕脫傷的診斷在術前主要依據臨床表現:頸5、6神經根性撕脫,臨床表現為斜方肌萎縮明顯,聳肩功能嚴重受限。頸8胸1神經根性撕脫,臨床表現為Horner征;以及肌電測定(SEP消失而SNAP存在)。但臨床及肌電診斷中均存在著假陽性及假陰性,占10%~15%病例,故術中仍然需做仔細探查,以明確診斷。 術中根性撕脫傷的表現有如下類型:

①斜角肌間隙內直到椎孔無神經組織,可見由瘢痕組織代替。

②鎖骨上窩處有巨大神經呈團縮狀。

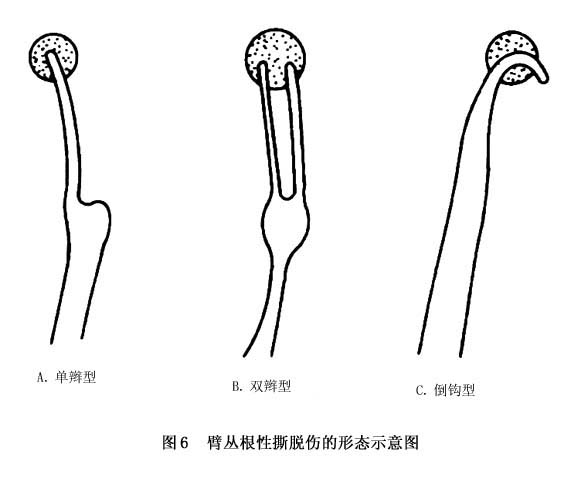

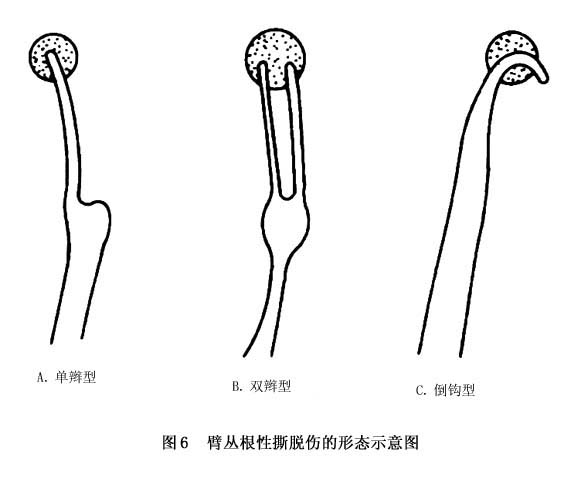

③神經根雖有連續性,但椎孔處神經根呈單辮型、雙辮型或倒鉤型(圖6)。

④神經根形態完全正常,無論質地、粗細、表面情況均無異常發現,對這類病例無肌電診斷的幫助有時很容易誤診為神經震蕩、失功能或軸束中斷,通常僅做神經松解而結束手術,術后無任何功能恢復。

這類根性撕脫的解剖學基礎是神經根在椎孔內絲狀結構處斷裂,而神經根、脊神經節仍殘留在椎孔內造成手術時判斷錯誤。對這類損傷術中進行SEP及SEAP檢查最有價值。

(2)神經移位手術方式的選擇:

①臂叢神經頸5、6根性撕脫傷移位方式:膈神經移位于肌皮神經或上干前股,副神經移位于肩胛上神經,頸叢運動支移位于上干后股或腋神經(常需做神經移植)。

②臂叢神經脛5~7根性撕脫移位方式:膈神經移位于上干前股或肌皮神經,副神經移位于肩胛上神經,頸叢運動支移位于上干后股或腋神經,肋間神經移位于胸背神經或橈神經。

③臂叢神經頸8胸1根性撕脫傷移位方式:膈神經移位于正中神經內側根,第3~6肋間神經感覺支移位于正中神經外側根,運動支移位于尺神經,頸叢運動支、副神經移位于前臂內側皮神經。

④臂叢神經頸7、8胸1根性撕脫傷移位方式:膈神經移位于正中神經內側頭,頸叢運動支、副神經移位于前臂內側皮神經,第3~6肋間神經感覺支移位于正中神經外側頭,運動支移位于尺神經,第7、第8肋間神經移位于胸背神經。

⑤全臂叢神經根性撕脫傷移位方式:膈神經移位于肌皮神經,副神經移位于肩胛上神經,頸叢運動支移位于腋神經,第3~6肋間神經移位于正中神經(感覺支→外側頭、運動支→內側頭),第7、第8肋間神經移位于胸背神經或橈神經,健側頸7神經根移位于患側尺神經(遠端Ⅰ期),Ⅱ期將尺神經(近端)移位于所需要重建的神經。如膈神經、副神經、頸叢運動支若有損傷,均可用肋間神經或健側頸7神經根替代。

(3)各種神經移位的手術方法:

①膈神經移位術:

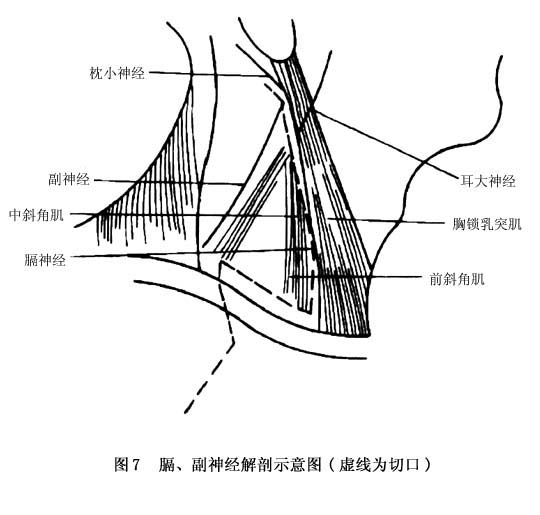

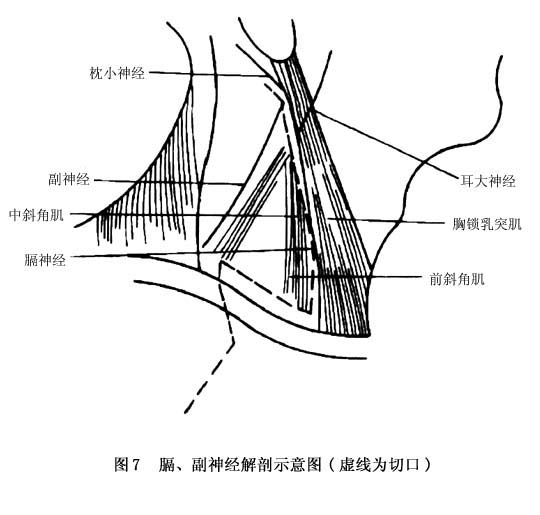

A.應用解剖:膈神經為頸叢神經中最粗大的運動支,由頸2~4神經根組成,頸5神經根常有神經纖維參加。膈神經行走在前斜角肌表面,由外上斜向內下于第1肋平面,在鎖骨下靜脈內側進入縱隔,有25%~50%的正常人有副膈神經存在,副膈神經仍由頸2~4組成,但走在前斜角肌內或后側,常在縱隔內與膈神經主干合并(圖7)。

B.手術指征:臂叢神經根性撕脫損傷或近椎孔節后損傷,病程在2年以內無法進行神經移植或修補者;肌肉萎縮不十分嚴重,臨床檢查時尚可捫及萎縮肌腹者;膈神經功能健全者。

C.手術方法:

a.臂叢神經損傷性質的確定:通過鎖骨上探查切口,證實臂叢神經損傷為節前損傷或近椎孔處的節后損傷無法進行一般神經手術者。

b.膈神經的游離:在鎖骨上切口內于前斜角肌表面即可分離出膈神經,觀察膈神經有無癍痕粘連及神經變性,以血管鉗撥膈神經可見膈肌活動,并可用神經刺激器觀察膈肌活動情況。證實膈神經功能良好后,向頸根部充分游離膈神經直達斜角肌肋骨止點處,用2%普魯卡因封閉后直視下切斷膈神經。

c.肌皮神經的尋找及殘端的處理尋找方法:在鎖骨上切口內,自臂叢神經團縮在鎖骨上的神經瘤中,細致解剖尋找上干的前支,一般由頸6神經根參加到上干前支的神經束為肌皮神經的主要神經束;若鎖骨上切口神經瘤巨大或位置較深解剖有困難時,可做鎖骨下切口,自臂叢外側束肌皮神經發出處逆行向近端從外側束內進行束間分離,游離出肌皮神經束,直達神經瘤處。殘端的處理,分離出肌皮神經殘端以便與膈神經吻合。

②副神經移位術:

A.應用解剖:副神經纖維由腦與脊髓兩部組成,腦神經纖維來自髓副神經核,其纖維于延髓下橄欖體后外側溝出腦。頸脊髓1~6前角細胞發出副神經脊髓神經纖維,在脊髓前后根之間上行入枕骨大孔后,與腦部神經纖維合并組成副神經,經頸靜脈孔出顱,在頸內動靜脈之間及在胸鎖乳突肌深面下行,在該肌中點穿出向后外方潛入斜方肌深面,支配該肌。副神經移位后斜方肌尚可由頸叢運動支(由頸1~4神經根前支所組成)支配,而不產生肌肉萎縮及功能障礙。副神經其周徑與腓腸神經相仿含有髓纖維1500根,以運動為主,游離長度可達10~12cm(圖7)。

B.手術指征:主要用于臂叢神經根性撕脫傷,病程在2年以內;所支配的肌肉萎縮不嚴重者及副神經無損傷征象,即斜方肌無明顯萎縮者。

C.手術方法:

a.麻醉:高位頸脊髓硬膜外連續阻滯麻醉。

b.體位:肩下墊枕,頸后伸,頭轉向健側。

c.切口:乳突下2cm處起,沒胸鎖乳突肌后緣至鎖骨,沿鎖骨上一橫指做平行切口到鎖骨中點。由該點沿胸大肌三角肌間隙至腋部,必要時“Z”形通過腋部延伸到上臂內側縱形切口(圖7)。

d.臂叢神經的顯露、損傷性質的判斷:通過鎖骨上切口顯露臂叢,證實為臂叢根性撕脫傷后采用神經移位手術。

e.副神經的顯露:

順行顯露法:在胸鎖乳突肌中點上l~2cm,深層1cm即可發現副神經,并可用電刺激該支出現聳肩活動。沿該支向遠端游離,直達斜方肌肌腹。

逆行顯露法:在鎖骨外側端斜方肌附著處上2cm,深層2cm處可見副神經進入肌肉點,同樣可用電刺激有聳肩活動,再沿該支向近端游離直達胸鎖乳突肌中點(圖7)。

f.受區神經的選擇:在頸5、6節前損傷病例中一般將副神經移位于肩胛上神經、腋神經或橈神經。

g.神經縫接方法:副神經與肩胛上神經可直接束膜縫合,副神經與正中神經、腋神經、橈神經或前臂內側皮神經一般均需做神經移植(可選用腓腸神經、頸叢運動支、臂內側皮神經等)。

h.術后處理:與膈神經相同。

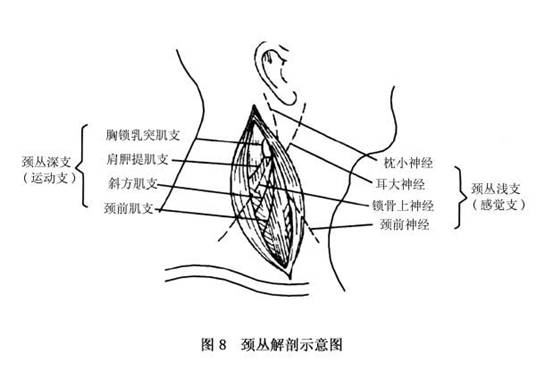

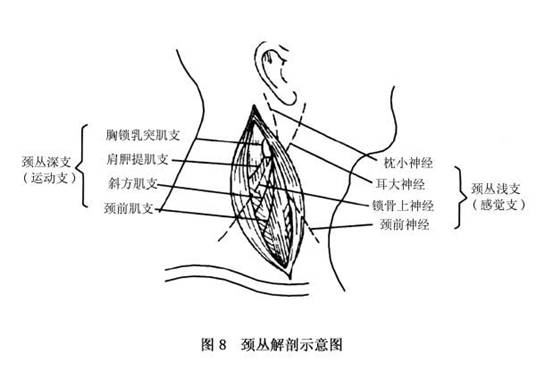

③頸叢神經移位術:以移位于肌皮神經療效較好,其優點如下:提供運動、感覺纖維近7500根,且兩種纖維相互獨立;運動神經是隨意神經;與肋間神經相比,纖維多,質量好。手術時間短,出血少。但Narakas(1988)認為頸叢運動支移位療效不夠理想(圖8)。

A.應用解剖:頸叢由頸1~4神經的前支所組成,在胸鎖乳突肌的深面,頸部深層肌的淺面,頸叢在胸鎖乳突肌中點附近發出4支皮神經,其中枕小神經與耳大神經2支經該肌中點的前緣折向耳部及枕部,頸皮神經及鎖骨上神經2支行走在頸外側三角及鎖骨上窩脂肪間,支配相應的皮膚。頸叢在發出皮支的同時向深面發出運動支。其中最粗大的運動支即為膈神經,行走在前斜角肌表層。在中、后斜角肌間有斜方肌支,較細。在后斜角肌與肩胛提肌間有肩胛提支,較粗大,在該支后方為菱形肌支,較細,常缺如。胸鎖乳突肌支及頸前肌群支很細,常缺如,有時隨皮支行走后再進入肌腹。頸叢發出的皮支既粗又長,平均每支有感覺纖維600根,長度可達5~10cm。頸叢發出的運動支既細又短(除膈神經外),平均每支有運動纖維750根,長度僅2~3cm。故用頸叢運動支治療臂叢神經根性撕脫傷常需移植神經與受區神經橋接。

B.手術指征:主要用于病程在2年以內的臂叢神經根性撕脫傷,受區神經支配的肌肉萎縮不嚴重及頸叢運動支無損傷征象。

C.手術方法:

a.頸叢神經運動支識別:在胸鎖乳突肌中點后緣先找到頸淺叢,識別感覺支牽開后在其深層,在斜角肌表面,及前、中、后斜角肌間隙內即可找到運動支。用電刺激或血管鉗鉗夾作鑒定可見頸部有肌肉收縮,一般可找到2~3cm長的運動支。

b.頸叢運動支:較短,一般長2~3cm;常需做神經移植與相應受區神經縫接。

c.受區神經的選擇:頸5、6節前損傷時移位于腋神經或肩胛上神經(當副神經損傷時)或肌皮神經(當膈神經損傷時)。頸8胸1節前損傷時移位于正中神經(常與副神經、膈神經同時移位)或前臂內側皮神經。全臂叢根性撕脫時移位于腋神經或橈神經。

d.術后處理:與膈神經相同。

④肋間神經移位術:Seddon(1963)首先采用肋間神經移位,恢復了一名全臂叢根性撕脫傷患者的部分屈肘功能。Nagano(1989)總結159例患者190次肋間神經移位的手術結果,該組患者均經1.5年以上的隨訪,平均隨訪期為4.5年。手術方式均采用2根肋間神經與1根受區神經直接縫接,為保證肋間神經有足夠長度,其切斷平面均在鎖骨中線。其中移位于肌皮神經156例,肱二頭肌肌力恢復Ⅲ級以上者111例,有效率達71%,但移位于橈神經的30例,僅1例橈側腕伸肌肌力恢復為Ⅲ級。在移位于正中神經的4例中,2例橈側腕屈肌及指深屈肌的肌力恢復為Ⅱ~Ⅲ級。余2例未恢復。

A.應用解剖:第2、第11胸神經前支離開后支后,沿各肋下緣向前外方向行走稱為肋間神經,最初肋間神經位于肋骨神經血管溝中逐漸下移,接近前方時,則幾乎位于上下兩肋之間。所有肋間神經全在肋間內外肌之間。上方6條肋間神經均到達胸骨緣,但下方6條肋間神經在肋骨前方進入腹前壁行于腹橫肌與腹內斜肌之間進入腹直肌鞘內,穿腹直肌經腹直肌鞘前壁走出而到皮膚。每根肋間神經于腋中線附近發出外側皮支,于胸前發出前支。

B.手術指征:臂叢神經根性撕脫損傷或近椎孔的節后損傷,病程在2年以內無法進行神經修補或移植者;被移位的神經所支配肌肉萎縮程度不十分嚴重,臨床檢查尚可捫及肌腹者;肋骨無骨折,肋間神經無損傷征象者。

C.手術方法:

a.于頸肩胸臂切口內暴露出受區神經的遠斷端:一般選用肌皮神經、正中神經及胸背神經。

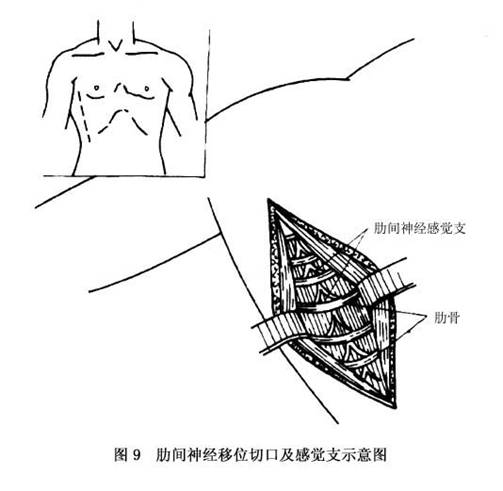

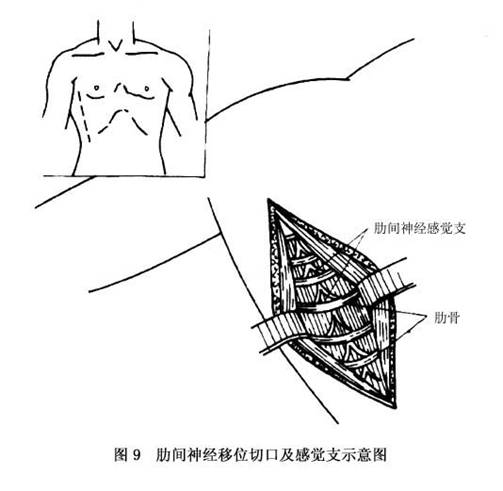

b.于腋下腋中線處做10~15cm長的縱形切口:切開皮膚、皮下組織及深筋膜及前鋸肌,顯露肋骨及肋間隙(圖9)。

c.肋間神經的尋找與游離:在腋中線肋間肌的表面可識別肋間神經外側皮支;沿外側皮支向后游離 到肋緣下,并繼續劈開肋間肌游離皮支,直到皮支與肋間神經主干匯合處,再沿肋間神經主干向胸骨方向游離,游離長度根據腋窩部被移接的神經進行無張力縫合而定,一般需將肋間神經游離到腋前線,但不宜過前,因運動纖維越前越少。當肋間神經外側皮支不易被找到時,可在肋緣下尋找腱性部分的肋間外肌,沿肋外肌腱性附著部分分離肌肉,即為肋間內肌,再劈分肋間內肌則位于肋緣下的肋間神經即可找到。根據需要可游離2~6根肋間神經。

d.受區神經的選擇:頸5、6根性撕脫傷時一般不選用肋間神經,以頸部3組神經(膈神經、副神經、頸叢運動支)移位即可,當頸部移位神經也遭受損傷時,則肋間神經移位于肌皮神經是理想的手術方法。當頸5、6合并頸7同時撕脫傷時,胸背神經也無功能,則可將2根肋間神經移位于胸背神經。當頸8胸1撕脫傷后,通常利用第3~6肋間神經4根外側皮支修復正中神經外側根,4根肋間神經主干修復正中神經內側根。當頸8胸1合并頸7同時撕脫傷時,可同時再增加2根肋間神經移位于胸背神經或前臂內側皮神經。當全臂叢根性撕脫傷時,可用4根肋間神經移位于正中神經(感覺支移位于外側根、運動支移位于內側根),再用2根肋間神經移位于胸背神經。

e.神經縫合方法:為了滿足肋間神經與受區神經的直接縫合,可適當增加肋間神經游離的長度,但也不宜過前,因運動纖維越前越少。同時,可適當延長受區神經的長度(盡量在近心處切斷),最終肋間神經與受區神經在腋部無張力條件下,于手術顯微鏡下用9-0或10-0尼龍單絲進行束膜縫合,每根2針。若受區神經無法延長,或長段病變需切除,無法與肋間神經進行直接縫合者,可切取腓腸神經移植或犧牲肋間神經感覺支為移植神經。

f.術后處理:同膈神經移位術。

⑤健側頸神經移位術:

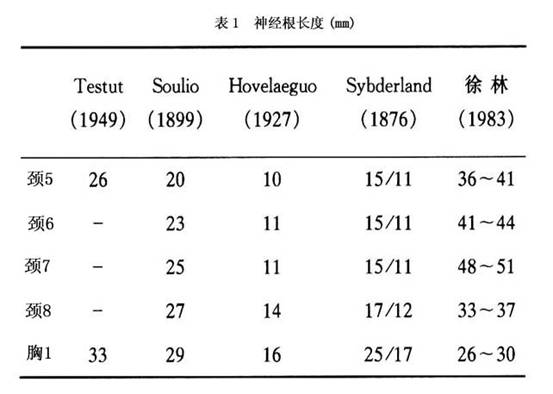

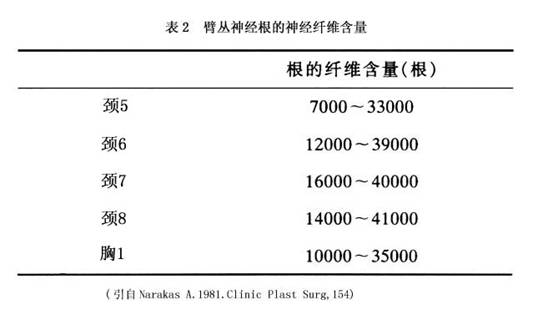

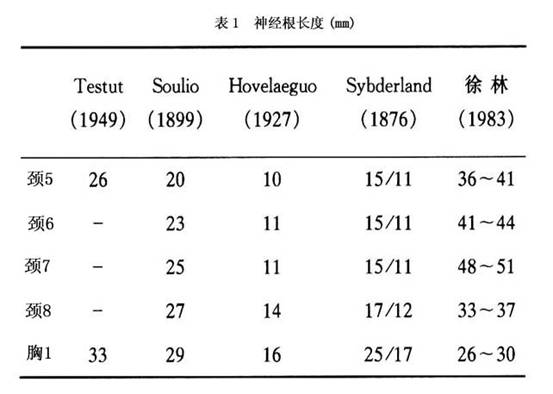

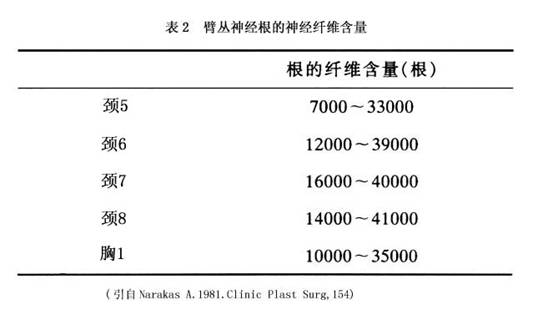

A.應用解剖:臂叢頸神經根的長度及含神經纖維數量,許多學者進行了研究,結果見(表1,2)。

由于頸7神經根在臂叢中位置居中,并獨立形成中干,上肢5根主要神經中(即腋、肌皮、橈、正中、尺)任何一根都不是由頸7單一形成,故切斷頸7神經根或中干將不影響上肢功能。

B.手術指征:

a.臂叢根性撕脫傷患者,患側頸部、胸部外傷嚴重,膈神經、副神經、頸叢運動支及肋間神經無法利用者。

b.臂叢根性撕脫傷患者,已進行多組神經移位(膈神經、副神經、肋間神經、頸叢運動支),術后經2年以上隨訪無任何功能恢復者。

c.臂叢根性撕脫傷患者,在進行患側的多組神經移位同時,加做患側尺神經帶蒂與健側頸7的神經根縫接,一旦上述多組神經移位,任何一組失敗,則利用已有神經再生的尺神經進行重新移位,重建患肢功能。

C.手術方法:

a.健側頸神經根的切取:切取方法為做健側頸部鎖骨上橫形臂叢探查切口,在切口中保留頸外靜脈1.5~2.5mm的小分支,充分游離頸橫動靜脈以備用,充分暴露臂叢神經根。頸7神經根的確認:

方法1:識別頸5~胸1神經根其中間無合根者為頸7神經根。

方法2:以電刺激儀或肌電儀刺激頭、刺激神經根出現肩內收(背闊肌)肘伸直(肱三頭肌)腕背伸(伸腕肌)為頸7神經根的主要功能表現。其切取部位:頸7神經根合成總干部切斷;于中干發出后股部切斷;于中干發出前股部切斷。

b.健側神經根移位的橋接:將健側神經根橋接到患側臂叢處的方法有4種。在神經切斷前,應先在切斷部位的近端用2%利多卡因1~2ml注射于神經干鞘膜內做神經阻滯,以阻斷損傷性刺激對神經元的損害作用。

方法1:在健側神經根與患側受區神經間做游離腓腸神經移植:

健側頸7 腓腸神經10cm患側受區神經

此法適用于短距離神經移植。

方法2:健側神經根與患側受區神經間做帶小隱靜脈動脈化游離腓腸神經移植:

健側頸7腓腸神經20cm/頸橫動脈→小隱動脈→頸橫動脈(受區)患側受區神經

此法適用于尺神經不能做橋接,而神經移植又需較長時。

方法3:將患側尺神經自腕部平面切斷(包括主干及手背支),連同尺動脈及伴行靜脈一起游離,在肘部切斷尺動靜脈近端并結扎,繼續向腋部游離尺神經,直達尺側上副動脈進入尺神經主干的遠端處,一般在腋下5~7cm。帶尺動靜脈的尺神經遠端,通過胸前皮下隧道到達健側頸部切口,尺神經與頸7神經斷端吻合,尺動脈與頸橫動脈吻合,尺靜脈與頸橫靜脈或頸外靜脈分支吻合。

方法4:本法與方法Ⅲ相似,只是不帶尺動靜脈。尺神經長段移位后的血供主要依靠尺側上副動脈。

c.尺神經第2期移位方法:健側頸神經與患側尺神經吻合后,健側再生神經沿患側尺神經向患側方向生長,待臨床與肌電證實神經再生達到患側腋部則應考慮第2期移位。神經再生的判斷方法:

方法1:沿尺神經移位行徑進行Tinel叩擊。

方法2:在尺神經行徑中做SEP測定。一般第2期手術在第1期術后8~12個月進行,與神經生長速度每天1mm一致。第2期尺神經移位的部位:

第2期時再生的尺神經移位部位應根據原手術方案決定,也可根據患側神經功能恢復情況而變更受區神經。

⑥同側頸7神經移位術:

A.手術指征:單純上干或下干節前損傷,當患側膈神經有損傷不能應用,而頸7神經根未損傷時,可以進行同側頸7神經根移位。

B.手術方法:根據上或下干節前損傷程度可選用3種方式:

a.同側頸7神經根全移位至上干或下干全干。

b.同側頸7神經根前股大部移位至上干肌皮神經束組。

c.同側頸7神經根后股大部移位至上干腋神經束組。

⑦同側部分尺神經或正中神經束移位術:1994年,Oberlin首先報道利用同側部分尺神經束移位至肌皮神經肌支獲得較好的效果。

A.手術指征:單純上干或上中干節前損傷而下干完整時。

B.手術方法:

a.切口:于患側上臂內側上中部2/3處,沿肱二頭肌溝做縱形切開。

b.暴露尺神經及正中神經主干:在肱二頭肌溝內找到尺神經或正中神經主干在合適部位剖開神經鞘膜,分離出外側1/6~1/4神經束,分離段需1~2cm。

c.顯露肌皮神經主干:在肱二頭肌二個肌腹間分離出肌皮神經主干,沿肌皮神經主干找到肌皮神經發至肱二頭肌的肌支,通常有2個肌支,有時合干為1股,游離足夠長度以便能與尺神經或正中神經的束進行端端直接縫合。

d.神經吻合:在適當部位將尺神經或正中神經分離出的神經束與肌皮神經的肌支束進行切斷(尺神經或正中神經束切斷前先做2%利多卡因封閉)后將二斷端做束膜縫合4~6針,縫合后神經斷端間無張力。

e.閉合傷口,肢體固定:術畢縫合切口,患肢呈屈肘位固定6周。

(二)預后

完全的或不完全的臂叢神經損傷,經治療后,效果都不盡滿意。

(一)治療

1.一般治療 對常見的牽拉性臂叢損傷,早期以保守治療為主,觀察時期一般在3個月左右。在觀察期間應特別注意下列問題的處理:

(1)感覺喪失的保護:對頸5~7根性損傷,雖然手的功能基本存在,但拇、食指感覺存在障礙,對手的精細功能也有一定的影響。頸8胸1根性損傷,雖拇、食指感覺功能基本存在,但手的功能基本喪失,4~5指感覺也消失,易受進一步損傷如碰傷或燙傷,在失神經支配的皮膚損傷后修復較困難,因此必須保護失神經支配的皮膚,可穿戴防護手套,訓練用健手試探接觸物體溫度的習慣,經常涂用油脂性護膚霜。

(2)疼痛的治療:雖然臂叢損傷患者較少發生嚴重的疼痛,但一旦發生疼痛,治療也較困難,這種疼痛一般呈灼性痛,在槍彈傷及部分根性撕脫傷患者中較多見,取出神經中彈后,切斷部分損傷的神經及神經瘤,重接神經是緩解這類疼痛的主要方法,臂叢神經封閉、頸交感神經節封閉及手術切除,以及針灸、各類止痛藥物的應用僅短暫緩解疼痛。

(3)腫脹的防治:臂叢損傷的患者肢體肌肉失去運動功能后,同時失去對肢體靜脈的擠壓回流作用,特別是肢體處于下垂位和關節極度屈曲位,及腋部有瘢痕攣縮,加重肢體靜脈回流障礙,因此用三角巾懸吊肢體,經常進行肌肉被動活動,及改變關節位置,解除腋部瘢痕攣縮(理療或手術方法),是防治肢體腫脹的主要方法。

(4)信心的樹立:大多數臂叢損傷后,對一個正處于青春活力追求理想的年輕患者是極其痛苦的。因此,應該給這類患者以高度的同情心,鼓勵他們戰勝病痛的決心;以高度的責任心在肉體上幫助他們戰勝病痛的信心;以高度的進取心去解決臂叢損傷后手功能恢復的世界難題,使他們重返勞動崗位,真正成為社會大家庭中幸福的成員。

(5)肌肉及關節囊攣縮的防治:神經損傷后肌肉失去神經營養,發生肌肉萎縮,隨著時間的推移,萎縮程度不斷加重,最終將發生不可逆的肌肉變性,肌組織纖維化,即使神經再生進入終板也無法支配纖維化的肌肉,失去運動功能,故在神經損傷后如何防治肌萎縮治療中的一個重要環節。目前應用被動活動、電刺激、理療措施雖有一定延緩作用,但無法阻止肌萎縮進程。由于動力肌的麻痹相應關節失去平衡,處于非功能位,長期必然發生關節囊攣縮給神經再生后功能恢復造成障礙,為此,應注意肢體關節的功能訓練,在損傷未恢復前關節功能位的維持十分重要。

(6)神經營養藥物應用的長期性:神經損傷后發生一系列的變性及再生過程,其中關鍵的變化是神經元細胞在神經軸突再生過程中合成蛋白、磷脂及能量供應的增加,為此需要供應大量的B族維生素(維生素Bl、B6、B12等)及擴張神經內微血管的藥物(地巴唑)。中藥的活血理氣方劑也有較好的作用。由于神經再生是個緩慢過程,再生速度為1mm/d,這些藥物均應長期應用。神經生長因子(NGF)類藥物雖在實驗中有一定的促進神經再生作用,但制劑的生物性能的穩定性,應用方法的可靠性及臨床應用的有效性,均有待探討。

2.手術治療

(1)手術指征:

①臂叢神經開放性損傷、切割傷、槍彈傷、手術傷及藥物性損傷:應早期探查,手術修復。

②臂叢神經對撞傷、牽拉傷及壓砸傷:如已明確為節前損傷者應及早手術,對閉合性節后損傷者,可先經保守治療3個月。在下述情況下可考慮手術探查:保守治療后功能無明顯恢復者;呈跳躍式功能恢復者如肩關節功能未恢復,而肘關節功能先恢復者;功能恢復過程中,中斷3個月無任何進展者。

③產傷者:出生后3個月至半年內無明顯功能恢復或功能僅部分恢復,即可進行手術探查。

(2)術前準備:除一般術前常規檢查外,尚應做如下檢查,包括X線胸透與胸片了解膈肌活動及抬高情況、肺功能測定及斜方肌功能狀態測定等。

(3)手術方法:

①臂叢探查術:一般采用乙醚麻醉,仰臥、頭斜向健側體位。皮膚切口(圖5),從胸鎖乳突肌后緣中點開始,沿該肌后緣垂直向下,再在鎖骨上緣橫形向外達鎖骨中點。

A.鎖骨上臂叢神經探查術:采用頸、鎖皮膚切口。切開皮膚及頸闊肌,即遇頸外靜脈,可將其切斷或牽開。找到肩胛舌骨肌將其牽開或切斷,肌肉斷端各縫一牽引線,有利于暴露及防肌肉回縮,再剖開組織和脂肪層,對頸橫動靜脈,分離足夠長度后,結扎加縫扎處理。

臂叢神經根和神經干位于上述軟組織和脂肪層的深部,此時可先找到前斜角肌,并將其向內上牽開或切斷,臂叢神經根即能全部充分顯露。膈神經在前斜角肌表面,由外向內通過,在切斷前斜角肌前,應先將其保護。沿各神經根向遠端解剖,即能找到各神經干;向近端解剖,可達椎孔附近。鎖骨下動脈在術野下內方,常被下干遮蓋。

B.鎖骨下臂叢神經探查術:一般采用胸臂皮膚切口,切開皮膚及皮下組織,沿胸大肌外側緣向外解剖分離覆于其上的脂肪組織,即可將胸大肌與三角肌分界線找到而不損傷位于其間的頭靜脈。將頭靜脈和三角肌之間的分支結扎后,頭靜脈和胸大肌一起牽向內側。再沿胸大肌下緣橫形剪開腋筋膜用手指沿胸大肌深面進行分離。此時術野深部所見即為鎖胸筋膜和胸小肌及覆蓋于臂叢神經表面的脂肪層。為了充分暴露鎖骨下臂叢,可沿鎖骨剝離胸大肌起點直達胸鎖關節處,在鎖骨中點處注意保護胸前外側神經及血管。并將鎖骨下肌在中點處切斷,以擴大鎖骨下間隙,以顯露臂叢神經的支束部,上肢神經的近端,以及鎖骨下的腋部血管。

C.鎖骨部臂叢神經探查術:可采用鎖、胸皮膚切口。切開皮膚及皮下組織沿鎖骨方向向兩側分離。將鎖骨周圍軟組織分離后,沿鎖骨切開骨膜,做骨衣下分離。用線鋸將鎖骨鋸斷或截除一段。切斷骨膜和鎖骨下肌,此時可遇到一小靜脈和小動脈,需先將其切斷和結扎。在鎖骨內側斷段的下方有鎖骨下動脈和靜脈,將動脈向內牽開,可見臂叢神經的下干。這些組織必須嚴防損傷。鎖骨鋸斷或截除后,臂叢神經的支部即能充分顯露,此時可沿臂叢神經干向下解剖,或沿臂叢神經束部向上解剖。鋸斷的鎖骨需用鋼絲固定,截除的鎖骨是否復回無重要意義,一般不予復回。

②術中處理:根據術中的發現,其處理原則如下:

A.臂叢神經連續性存在:如神經被周圍組織粘連壓迫者,應去除粘連壓迫因素,如瘢痕化的斜角肌、血腫機化組織;增生的骨膜、骨痂及滑膜肌肉組織應予切除或松解。由于長期壓迫致使神經組織內水腫及組織液滲出而形成神經內瘢痕,因此不僅做神經外減壓,尚應在手術放大鏡或手術顯微鏡下進行神經鞘切開神經內松解,使神經束充分顯露后減壓,神經內松解一定要嚴格止血,雙極電凝器是必備的止血器械,否則將造成神經組織更大的創傷。松解徹底程度的判斷,有時可通過神經減壓前后神經損傷部位,近遠端電刺激反應及電活動波進行判斷。手術結束時應在神經周圍放置HCA(潑尼松龍)5ml,或在增厚的鞘膜內注射確炎舒松2~3ml。

B.臂叢神經斷裂或神經瘤巨大:應將近遠2斷端充分顯露,并將斷端瘢痕組織及神經瘤切除,使神經斷面有神經束乳頭清楚可見,兩斷端在無張力情況下可行鞘膜縫合,臂叢處神經束大部為混合束,因此無束膜縫合的必要,對于不能直接縫合的神經缺損,應采用多股神經移植術,移植材料可選用頸叢感覺支、臂或前臂內側皮神經、腓腸神經。

C.椎孔部神經根斷裂:由于神經根近端變性嚴重,神經斷面無明顯束乳突,加上神經損傷部位接近神經元,常造成神經元不可逆損害,因此對這類病變需進行神經移位術,其療效較原位縫接或移植為佳,常用于神經移位的神經有膈神經、副神經、頸叢運動支、肋間神經,詳細方法見下述。

(4)術后處理:臂叢松解減壓術后上肢固定3天,神經移植固定3周,神經修補固定6周,應用神經營養藥物。拆除石膏后,患肢應進行功能鍛煉,防治關節囊攣縮,神經縫合處進行理療,防治神經縫合處瘢痕粘連壓迫,并應用電刺激療法刺激神經再生。每3個月進行肌電圖檢查,以了解神經再生情況。

3.臂叢神經根性撕脫損傷的顯微外科治療

(1)術中臂叢根性撕脫傷的判斷:臂叢根性撕脫傷的診斷在術前主要依據臨床表現:頸5、6神經根性撕脫,臨床表現為斜方肌萎縮明顯,聳肩功能嚴重受限。頸8胸1神經根性撕脫,臨床表現為Horner征;以及肌電測定(SEP消失而SNAP存在)。但臨床及肌電診斷中均存在著假陽性及假陰性,占10%~15%病例,故術中仍然需做仔細探查,以明確診斷。 術中根性撕脫傷的表現有如下類型:

①斜角肌間隙內直到椎孔無神經組織,可見由瘢痕組織代替。

②鎖骨上窩處有巨大神經呈團縮狀。

③神經根雖有連續性,但椎孔處神經根呈單辮型、雙辮型或倒鉤型(圖6)。

④神經根形態完全正常,無論質地、粗細、表面情況均無異常發現,對這類病例無肌電診斷的幫助有時很容易誤診為神經震蕩、失功能或軸束中斷,通常僅做神經松解而結束手術,術后無任何功能恢復。

這類根性撕脫的解剖學基礎是神經根在椎孔內絲狀結構處斷裂,而神經根、脊神經節仍殘留在椎孔內造成手術時判斷錯誤。對這類損傷術中進行SEP及SEAP檢查最有價值。

(2)神經移位手術方式的選擇:

①臂叢神經頸5、6根性撕脫傷移位方式:膈神經移位于肌皮神經或上干前股,副神經移位于肩胛上神經,頸叢運動支移位于上干后股或腋神經(常需做神經移植)。

②臂叢神經脛5~7根性撕脫移位方式:膈神經移位于上干前股或肌皮神經,副神經移位于肩胛上神經,頸叢運動支移位于上干后股或腋神經,肋間神經移位于胸背神經或橈神經。

③臂叢神經頸8胸1根性撕脫傷移位方式:膈神經移位于正中神經內側根,第3~6肋間神經感覺支移位于正中神經外側根,運動支移位于尺神經,頸叢運動支、副神經移位于前臂內側皮神經。

④臂叢神經頸7、8胸1根性撕脫傷移位方式:膈神經移位于正中神經內側頭,頸叢運動支、副神經移位于前臂內側皮神經,第3~6肋間神經感覺支移位于正中神經外側頭,運動支移位于尺神經,第7、第8肋間神經移位于胸背神經。

⑤全臂叢神經根性撕脫傷移位方式:膈神經移位于肌皮神經,副神經移位于肩胛上神經,頸叢運動支移位于腋神經,第3~6肋間神經移位于正中神經(感覺支→外側頭、運動支→內側頭),第7、第8肋間神經移位于胸背神經或橈神經,健側頸7神經根移位于患側尺神經(遠端Ⅰ期),Ⅱ期將尺神經(近端)移位于所需要重建的神經。如膈神經、副神經、頸叢運動支若有損傷,均可用肋間神經或健側頸7神經根替代。

(3)各種神經移位的手術方法:

①膈神經移位術:

A.應用解剖:膈神經為頸叢神經中最粗大的運動支,由頸2~4神經根組成,頸5神經根常有神經纖維參加。膈神經行走在前斜角肌表面,由外上斜向內下于第1肋平面,在鎖骨下靜脈內側進入縱隔,有25%~50%的正常人有副膈神經存在,副膈神經仍由頸2~4組成,但走在前斜角肌內或后側,常在縱隔內與膈神經主干合并(圖7)。

B.手術指征:臂叢神經根性撕脫損傷或近椎孔節后損傷,病程在2年以內無法進行神經移植或修補者;肌肉萎縮不十分嚴重,臨床檢查時尚可捫及萎縮肌腹者;膈神經功能健全者。

C.手術方法:

a.臂叢神經損傷性質的確定:通過鎖骨上探查切口,證實臂叢神經損傷為節前損傷或近椎孔處的節后損傷無法進行一般神經手術者。

b.膈神經的游離:在鎖骨上切口內于前斜角肌表面即可分離出膈神經,觀察膈神經有無癍痕粘連及神經變性,以血管鉗撥膈神經可見膈肌活動,并可用神經刺激器觀察膈肌活動情況。證實膈神經功能良好后,向頸根部充分游離膈神經直達斜角肌肋骨止點處,用2%普魯卡因封閉后直視下切斷膈神經。

c.肌皮神經的尋找及殘端的處理尋找方法:在鎖骨上切口內,自臂叢神經團縮在鎖骨上的神經瘤中,細致解剖尋找上干的前支,一般由頸6神經根參加到上干前支的神經束為肌皮神經的主要神經束;若鎖骨上切口神經瘤巨大或位置較深解剖有困難時,可做鎖骨下切口,自臂叢外側束肌皮神經發出處逆行向近端從外側束內進行束間分離,游離出肌皮神經束,直達神經瘤處。殘端的處理,分離出肌皮神經殘端以便與膈神經吻合。

②副神經移位術:

A.應用解剖:副神經纖維由腦與脊髓兩部組成,腦神經纖維來自髓副神經核,其纖維于延髓下橄欖體后外側溝出腦。頸脊髓1~6前角細胞發出副神經脊髓神經纖維,在脊髓前后根之間上行入枕骨大孔后,與腦部神經纖維合并組成副神經,經頸靜脈孔出顱,在頸內動靜脈之間及在胸鎖乳突肌深面下行,在該肌中點穿出向后外方潛入斜方肌深面,支配該肌。副神經移位后斜方肌尚可由頸叢運動支(由頸1~4神經根前支所組成)支配,而不產生肌肉萎縮及功能障礙。副神經其周徑與腓腸神經相仿含有髓纖維1500根,以運動為主,游離長度可達10~12cm(圖7)。

B.手術指征:主要用于臂叢神經根性撕脫傷,病程在2年以內;所支配的肌肉萎縮不嚴重者及副神經無損傷征象,即斜方肌無明顯萎縮者。

C.手術方法:

a.麻醉:高位頸脊髓硬膜外連續阻滯麻醉。

b.體位:肩下墊枕,頸后伸,頭轉向健側。

c.切口:乳突下2cm處起,沒胸鎖乳突肌后緣至鎖骨,沿鎖骨上一橫指做平行切口到鎖骨中點。由該點沿胸大肌三角肌間隙至腋部,必要時“Z”形通過腋部延伸到上臂內側縱形切口(圖7)。

d.臂叢神經的顯露、損傷性質的判斷:通過鎖骨上切口顯露臂叢,證實為臂叢根性撕脫傷后采用神經移位手術。

e.副神經的顯露:

順行顯露法:在胸鎖乳突肌中點上l~2cm,深層1cm即可發現副神經,并可用電刺激該支出現聳肩活動。沿該支向遠端游離,直達斜方肌肌腹。

逆行顯露法:在鎖骨外側端斜方肌附著處上2cm,深層2cm處可見副神經進入肌肉點,同樣可用電刺激有聳肩活動,再沿該支向近端游離直達胸鎖乳突肌中點(圖7)。

f.受區神經的選擇:在頸5、6節前損傷病例中一般將副神經移位于肩胛上神經、腋神經或橈神經。

g.神經縫接方法:副神經與肩胛上神經可直接束膜縫合,副神經與正中神經、腋神經、橈神經或前臂內側皮神經一般均需做神經移植(可選用腓腸神經、頸叢運動支、臂內側皮神經等)。

h.術后處理:與膈神經相同。

③頸叢神經移位術:以移位于肌皮神經療效較好,其優點如下:提供運動、感覺纖維近7500根,且兩種纖維相互獨立;運動神經是隨意神經;與肋間神經相比,纖維多,質量好。手術時間短,出血少。但Narakas(1988)認為頸叢運動支移位療效不夠理想(圖8)。

A.應用解剖:頸叢由頸1~4神經的前支所組成,在胸鎖乳突肌的深面,頸部深層肌的淺面,頸叢在胸鎖乳突肌中點附近發出4支皮神經,其中枕小神經與耳大神經2支經該肌中點的前緣折向耳部及枕部,頸皮神經及鎖骨上神經2支行走在頸外側三角及鎖骨上窩脂肪間,支配相應的皮膚。頸叢在發出皮支的同時向深面發出運動支。其中最粗大的運動支即為膈神經,行走在前斜角肌表層。在中、后斜角肌間有斜方肌支,較細。在后斜角肌與肩胛提肌間有肩胛提支,較粗大,在該支后方為菱形肌支,較細,常缺如。胸鎖乳突肌支及頸前肌群支很細,常缺如,有時隨皮支行走后再進入肌腹。頸叢發出的皮支既粗又長,平均每支有感覺纖維600根,長度可達5~10cm。頸叢發出的運動支既細又短(除膈神經外),平均每支有運動纖維750根,長度僅2~3cm。故用頸叢運動支治療臂叢神經根性撕脫傷常需移植神經與受區神經橋接。

B.手術指征:主要用于病程在2年以內的臂叢神經根性撕脫傷,受區神經支配的肌肉萎縮不嚴重及頸叢運動支無損傷征象。

C.手術方法:

a.頸叢神經運動支識別:在胸鎖乳突肌中點后緣先找到頸淺叢,識別感覺支牽開后在其深層,在斜角肌表面,及前、中、后斜角肌間隙內即可找到運動支。用電刺激或血管鉗鉗夾作鑒定可見頸部有肌肉收縮,一般可找到2~3cm長的運動支。

b.頸叢運動支:較短,一般長2~3cm;常需做神經移植與相應受區神經縫接。

c.受區神經的選擇:頸5、6節前損傷時移位于腋神經或肩胛上神經(當副神經損傷時)或肌皮神經(當膈神經損傷時)。頸8胸1節前損傷時移位于正中神經(常與副神經、膈神經同時移位)或前臂內側皮神經。全臂叢根性撕脫時移位于腋神經或橈神經。

d.術后處理:與膈神經相同。

④肋間神經移位術:Seddon(1963)首先采用肋間神經移位,恢復了一名全臂叢根性撕脫傷患者的部分屈肘功能。Nagano(1989)總結159例患者190次肋間神經移位的手術結果,該組患者均經1.5年以上的隨訪,平均隨訪期為4.5年。手術方式均采用2根肋間神經與1根受區神經直接縫接,為保證肋間神經有足夠長度,其切斷平面均在鎖骨中線。其中移位于肌皮神經156例,肱二頭肌肌力恢復Ⅲ級以上者111例,有效率達71%,但移位于橈神經的30例,僅1例橈側腕伸肌肌力恢復為Ⅲ級。在移位于正中神經的4例中,2例橈側腕屈肌及指深屈肌的肌力恢復為Ⅱ~Ⅲ級。余2例未恢復。

A.應用解剖:第2、第11胸神經前支離開后支后,沿各肋下緣向前外方向行走稱為肋間神經,最初肋間神經位于肋骨神經血管溝中逐漸下移,接近前方時,則幾乎位于上下兩肋之間。所有肋間神經全在肋間內外肌之間。上方6條肋間神經均到達胸骨緣,但下方6條肋間神經在肋骨前方進入腹前壁行于腹橫肌與腹內斜肌之間進入腹直肌鞘內,穿腹直肌經腹直肌鞘前壁走出而到皮膚。每根肋間神經于腋中線附近發出外側皮支,于胸前發出前支。

B.手術指征:臂叢神經根性撕脫損傷或近椎孔的節后損傷,病程在2年以內無法進行神經修補或移植者;被移位的神經所支配肌肉萎縮程度不十分嚴重,臨床檢查尚可捫及肌腹者;肋骨無骨折,肋間神經無損傷征象者。

C.手術方法:

a.于頸肩胸臂切口內暴露出受區神經的遠斷端:一般選用肌皮神經、正中神經及胸背神經。

b.于腋下腋中線處做10~15cm長的縱形切口:切開皮膚、皮下組織及深筋膜及前鋸肌,顯露肋骨及肋間隙(圖9)。

c.肋間神經的尋找與游離:在腋中線肋間肌的表面可識別肋間神經外側皮支;沿外側皮支向后游離 到肋緣下,并繼續劈開肋間肌游離皮支,直到皮支與肋間神經主干匯合處,再沿肋間神經主干向胸骨方向游離,游離長度根據腋窩部被移接的神經進行無張力縫合而定,一般需將肋間神經游離到腋前線,但不宜過前,因運動纖維越前越少。當肋間神經外側皮支不易被找到時,可在肋緣下尋找腱性部分的肋間外肌,沿肋外肌腱性附著部分分離肌肉,即為肋間內肌,再劈分肋間內肌則位于肋緣下的肋間神經即可找到。根據需要可游離2~6根肋間神經。

d.受區神經的選擇:頸5、6根性撕脫傷時一般不選用肋間神經,以頸部3組神經(膈神經、副神經、頸叢運動支)移位即可,當頸部移位神經也遭受損傷時,則肋間神經移位于肌皮神經是理想的手術方法。當頸5、6合并頸7同時撕脫傷時,胸背神經也無功能,則可將2根肋間神經移位于胸背神經。當頸8胸1撕脫傷后,通常利用第3~6肋間神經4根外側皮支修復正中神經外側根,4根肋間神經主干修復正中神經內側根。當頸8胸1合并頸7同時撕脫傷時,可同時再增加2根肋間神經移位于胸背神經或前臂內側皮神經。當全臂叢根性撕脫傷時,可用4根肋間神經移位于正中神經(感覺支移位于外側根、運動支移位于內側根),再用2根肋間神經移位于胸背神經。

e.神經縫合方法:為了滿足肋間神經與受區神經的直接縫合,可適當增加肋間神經游離的長度,但也不宜過前,因運動纖維越前越少。同時,可適當延長受區神經的長度(盡量在近心處切斷),最終肋間神經與受區神經在腋部無張力條件下,于手術顯微鏡下用9-0或10-0尼龍單絲進行束膜縫合,每根2針。若受區神經無法延長,或長段病變需切除,無法與肋間神經進行直接縫合者,可切取腓腸神經移植或犧牲肋間神經感覺支為移植神經。

f.術后處理:同膈神經移位術。

⑤健側頸神經移位術:

A.應用解剖:臂叢頸神經根的長度及含神經纖維數量,許多學者進行了研究,結果見(表1,2)。

由于頸7神經根在臂叢中位置居中,并獨立形成中干,上肢5根主要神經中(即腋、肌皮、橈、正中、尺)任何一根都不是由頸7單一形成,故切斷頸7神經根或中干將不影響上肢功能。

B.手術指征:

a.臂叢根性撕脫傷患者,患側頸部、胸部外傷嚴重,膈神經、副神經、頸叢運動支及肋間神經無法利用者。

b.臂叢根性撕脫傷患者,已進行多組神經移位(膈神經、副神經、肋間神經、頸叢運動支),術后經2年以上隨訪無任何功能恢復者。

c.臂叢根性撕脫傷患者,在進行患側的多組神經移位同時,加做患側尺神經帶蒂與健側頸7的神經根縫接,一旦上述多組神經移位,任何一組失敗,則利用已有神經再生的尺神經進行重新移位,重建患肢功能。

C.手術方法:

a.健側頸神經根的切取:切取方法為做健側頸部鎖骨上橫形臂叢探查切口,在切口中保留頸外靜脈1.5~2.5mm的小分支,充分游離頸橫動靜脈以備用,充分暴露臂叢神經根。頸7神經根的確認:

方法1:識別頸5~胸1神經根其中間無合根者為頸7神經根。

方法2:以電刺激儀或肌電儀刺激頭、刺激神經根出現肩內收(背闊肌)肘伸直(肱三頭肌)腕背伸(伸腕肌)為頸7神經根的主要功能表現。其切取部位:頸7神經根合成總干部切斷;于中干發出后股部切斷;于中干發出前股部切斷。

b.健側神經根移位的橋接:將健側神經根橋接到患側臂叢處的方法有4種。在神經切斷前,應先在切斷部位的近端用2%利多卡因1~2ml注射于神經干鞘膜內做神經阻滯,以阻斷損傷性刺激對神經元的損害作用。

方法1:在健側神經根與患側受區神經間做游離腓腸神經移植:

健側頸7 腓腸神經10cm患側受區神經

此法適用于短距離神經移植。

方法2:健側神經根與患側受區神經間做帶小隱靜脈動脈化游離腓腸神經移植:

健側頸7腓腸神經20cm/頸橫動脈→小隱動脈→頸橫動脈(受區)患側受區神經

此法適用于尺神經不能做橋接,而神經移植又需較長時。

方法3:將患側尺神經自腕部平面切斷(包括主干及手背支),連同尺動脈及伴行靜脈一起游離,在肘部切斷尺動靜脈近端并結扎,繼續向腋部游離尺神經,直達尺側上副動脈進入尺神經主干的遠端處,一般在腋下5~7cm。帶尺動靜脈的尺神經遠端,通過胸前皮下隧道到達健側頸部切口,尺神經與頸7神經斷端吻合,尺動脈與頸橫動脈吻合,尺靜脈與頸橫靜脈或頸外靜脈分支吻合。

方法4:本法與方法Ⅲ相似,只是不帶尺動靜脈。尺神經長段移位后的血供主要依靠尺側上副動脈。

c.尺神經第2期移位方法:健側頸神經與患側尺神經吻合后,健側再生神經沿患側尺神經向患側方向生長,待臨床與肌電證實神經再生達到患側腋部則應考慮第2期移位。神經再生的判斷方法:

方法1:沿尺神經移位行徑進行Tinel叩擊。

方法2:在尺神經行徑中做SEP測定。一般第2期手術在第1期術后8~12個月進行,與神經生長速度每天1mm一致。第2期尺神經移位的部位:

第2期時再生的尺神經移位部位應根據原手術方案決定,也可根據患側神經功能恢復情況而變更受區神經。

⑥同側頸7神經移位術:

A.手術指征:單純上干或下干節前損傷,當患側膈神經有損傷不能應用,而頸7神經根未損傷時,可以進行同側頸7神經根移位。

B.手術方法:根據上或下干節前損傷程度可選用3種方式:

a.同側頸7神經根全移位至上干或下干全干。

b.同側頸7神經根前股大部移位至上干肌皮神經束組。

c.同側頸7神經根后股大部移位至上干腋神經束組。

⑦同側部分尺神經或正中神經束移位術:1994年,Oberlin首先報道利用同側部分尺神經束移位至肌皮神經肌支獲得較好的效果。

A.手術指征:單純上干或上中干節前損傷而下干完整時。

B.手術方法:

a.切口:于患側上臂內側上中部2/3處,沿肱二頭肌溝做縱形切開。

b.暴露尺神經及正中神經主干:在肱二頭肌溝內找到尺經或正中神經主干在合適部位剖開神經鞘膜,分離出外側1/6~1/4神經束,分離段需1~2cm。

c.顯露肌皮神經主干:在肱二頭肌二個肌腹間分離出肌皮神經主干,沿肌皮神經主干找到肌皮神經發至肱二頭肌的肌支,通常有2個肌支,有時合干為1股,游離足夠長度以便能與尺神經或正中神經的束進行端端直接縫合。

d.神經吻合:在適當部位將尺神經或正中神經分離出的神經束與肌皮神經的肌支束進行切斷(尺神經或正中神經束切斷前先做2%利多卡因封閉)后將二斷端做束膜縫合4~6針,縫合后神經斷端間無張力。

e.閉合傷口,肢體固定:術畢縫合切口,患肢呈屈肘位固定6周。

(二)預后

完全的或不完全的臂叢神經損傷,經治療后,效果都不盡滿意。

湘公網安備 43012102000043號

湘公網安備 43012102000043號