第四十九章 抗惡性腫瘤藥

惡性腫瘤是嚴重威脅人類健康的常見病、多發病,是世界各國醫學科學領域中的重大科研課題,目前尚無滿意的防治措施。治療惡性腫瘤的方法仍為手術切除、放射治療和化學治療,后者仍為臨床治療的重要方法。抗惡性腫瘤藥對癌細胞和人體正常細胞的選擇性差別不大,因而應用過程中的不良反應廣泛而嚴重。另外,易產生耐藥性也是治療過程中的問題之一。近年來,在分子生物學、細胞動力學、免疫學的理論指導下以及采用聯合用藥的方法,惡性腫瘤化學治療的療效有顯著的提高,并明顯減少了不良反應及耐藥性的發生。

隨著惡性腫瘤分子生物學研究的開展,如對生長因子(血小板衍生的生長因子)、生長抑制因子(干擾素)、原癌基因(C-ras、H-ras、myc、fos)以及癌促進因子(phorbol酯)等的研究,新的抗惡性腫瘤藥物及基因療法已開始出現。近年來,對癌細胞分化誘導劑維甲酸(retinoids)的研究,在實驗研究方面也已取得較大進展,在臨床初步試用,出現了可喜的苗頭。

第一節 抗惡性腫瘤藥的作用及分類

抗惡性腫瘤藥的主要作用是殺傷癌細胞,阻止其分裂繁殖。茲先介紹其分類與細胞增殖動力學內容。

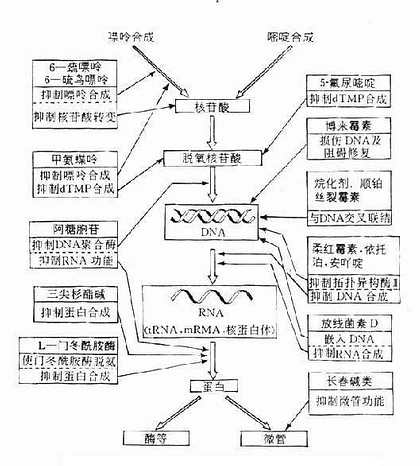

一、對生物大分子的作用及藥物分類

(一)影響核酸(DNA,RNA)生物合成的藥物

核酸是一切生物的重要生命物質,它控制著蛋白質的合成。核酸的基本結構單位是核苷酸,而核苷酸的合成需要嘧啶類前體和嘌呤前體及其合成物,所以這一類型作用的藥物又可分為①阻止嘧啶類核苷酸形成的抗代謝藥,如5-氟尿嘧啶等。②阻止嘌呤類核苷酸形成的抗代謝藥,如6-巰嘌呤等。③抑制二氫葉酸還原酶的藥,如甲氨蝶呤等。④抑制DNA多聚酶的藥,如阿糖胞苷。⑤抑制核苷酸還原酶的藥,如羥基脲。

(二)直接破壞DNA并阻止其復制的藥物

有烷化劑、絲裂霉素C、博來霉素等。

(三)干擾轉錄過程阻止RNA合成的藥物

有多種抗癌抗生素,如放線菌素D及蒽環類的柔紅霉素、阿霉素等。

(四)影響蛋白質合成的藥物

可分為①影響紡錘絲的形成紡錘絲是一種微管結構,由微管蛋白的亞單位聚合而成。長春堿類和鬼臼毒素類屬本類藥物。②干擾核蛋白體功能的藥物如三尖杉酯堿。③干擾氨基酸供應的藥物 如L-門冬酰胺酶。

(五)影響激素平衡發揮抗癌作用的藥物

有腎上腺皮質激素、雄激素 、雌激素等。

圖49-1 抗惡性腫瘤藥的作用部位示意圖

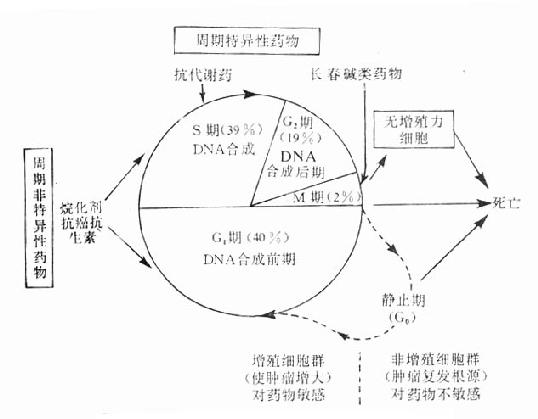

二、對細胞增殖動力學的影響

腫瘤組織主要由增殖細胞群和非增殖細胞(G0)群組成(見圖49-2)前者可不斷按指數分裂增殖,這部分細胞在腫瘤全部細胞群的比例稱為生長比率(growth fraction,GF)。增長迅速的腫瘤(如急性白血病等)GF值較大,接近1,對藥物最敏感,藥物療效也好;增長慢的腫瘤(如多數實體瘤),GF值較小,0.5~0.01,對藥物敏感性低,療效較差。同一種腫瘤早期的GF值較大,藥物的療效也較好。

圖49-2 細胞增殖周期及藥物作用示意圖

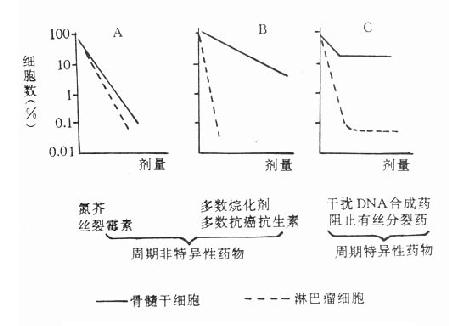

1.周期非特異性藥物(cellcycle non-specific drugs)主要殺滅增殖細胞群中各期細胞,如烷化劑。它們對小鼠骨髓干細胞和淋巴腫瘤細胞的量效曲線都呈指數性,其中氮芥和絲裂霉素選擇性低(殺傷兩類細胞的曲線斜率很接近),而大多數其他烷化劑選擇性較高(表現于對兩類細胞的量效曲線的斜率相差較大,見圖49-3A,B)。

圖49-3 各類抗腫瘤藥殺滅小鼠骨髓干細胞及淋巴瘤細胞的量效曲線

2.周期特異性藥物(cell cycle specific drugs)僅對增殖周期中的某一期有較強的作用,如抑制核酸合成的藥對S期作用顯著;長春堿等作用于M期。這類藥物對骨髓及瘤細胞的量效曲線也隨劑量增大而下降,但達到一定劑量時即向水平方向轉折,成為一個坪,即再增加劑量,不再有更多的細胞被殺死(見圖49-3C)。

湘公網安備 43012102000043號

湘公網安備 43012102000043號