三、醫(yī)院清潔、消毒、滅菌工作

(一)醫(yī)院用品的危險性分類

醫(yī)院診療器械、用品按污染后可造成的危害程度和在人體接觸部位的不同分為3類:

1.高度危險性物品 此類物品是穿過皮膚、黏膜進入無菌組織或器官內(nèi)部的器械或與破損組織、皮膚黏膜密切接觸的器材和用品,如:手術器械、輸液器、血液及血制品、注射器、臟器移植物等。

2.中度危險性物品 此類物品僅與皮膚、黏膜相接觸,而不進入無菌組織內(nèi)部,如:血壓計袖帶、體溫計、鼻鏡、耳鏡、音叉、壓舌板、便器等。

3.低度危險性物品 此類物品不進入人體組織,不接觸黏膜,僅直接或間接地與健康無損的皮膚相接觸。如沒有足夠數(shù)量的病原微生物污染,一般無危害,如:衣物、被服、口罩等。

習題:

高度危險性物品是指用過的

A.體溫計

B.護士服

C.壓舌板

D.手術器械

E.血壓計袖帶

(二)選擇消毒、滅菌方法的原則

1.根據(jù)物品污染后的危害程度選擇消毒、滅菌方法 凡是高度危險性物品,必須選用滅菌法,以殺滅一切微生物包括芽胞;凡是中度危險性物品,一般情況下達到消毒即可,可選擇中效或高效消毒法;凡是低度危險性物品,一般用低效消毒法或只作清潔處理即可。

2.根據(jù)污染微生物的種類和數(shù)量選擇消毒、滅菌方法及使用劑量。

3.根據(jù)消毒物品的性質(zhì)選擇消毒方法 耐高溫、耐濕器材和物品首選壓力蒸汽滅菌法或干熱滅菌法;怕熱、忌濕和貴重物品選擇環(huán)氧乙烷或甲醛氣體消毒、滅菌。

4.嚴格遵守消毒程序 凡是受到感染病人的血液污染的器械和物品、排泄物、分泌物等,應先預消毒,清洗,再根據(jù)物品污染后危險性種類,選擇合理的消毒、滅菌方法進行消毒滅菌。

(三)醫(yī)院日常的清潔、消毒、滅菌

1.醫(yī)院環(huán)境。

2.被服、衣物的消毒 有條件的醫(yī)院可將被服、衣物集中起來,經(jīng)環(huán)氧乙烷滅菌后,再送到洗衣房清洗,備用。無條件的醫(yī)院,可根據(jù)不同物品采取不同方法。棉織品經(jīng)洗滌后用高溫消毒;床墊、棉胎、枕心、毛毯等可用日光曝曬或紫外線消毒;感染與非感染的被服、衣物要分開清洗、消毒;工作人員的用物應單獨清洗、消毒。

3.皮膚與黏膜的消毒。

4.空氣凈化。

5.預防性與疫源性消毒。

6.器械、物品的清潔、消毒、滅菌。

(四)清潔、消毒、滅菌的監(jiān)測與效果評價

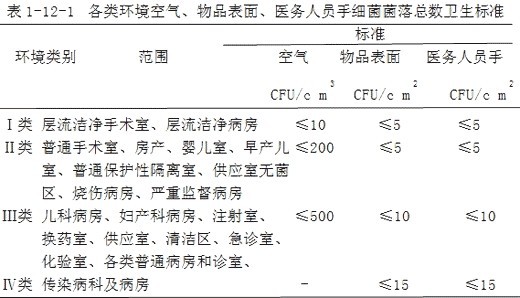

1.各類環(huán)境空氣、物品表面、醫(yī)務人員手的消毒衛(wèi)生標準見表1-12-l。

另外,不得檢出乙型溶血性鏈球菌、金黃色葡萄球菌及其他致病性微生物。母嬰同室、早產(chǎn)兒室、嬰兒室、新生兒室及兒科病房的物品表面和醫(yī)務人員的手上,不得檢出沙門氏菌。

2.醫(yī)療物品消毒效果監(jiān)測進入人體無菌組織、器官或接觸破損皮膚、黏膜的醫(yī)療用品必須無菌,不得檢出任何微生物;接觸黏膜的醫(yī)療用品細菌菌落總數(shù)應≤20CFU/g或100cm2,致病微生物不得檢出;接觸皮膚的醫(yī)療用品細菌菌落總數(shù)應≤200CFU/g或l00cm2,致病微生物不得檢出。

3.消毒液的監(jiān)測 定期測定消毒液中的有效成分,應符合規(guī)定的含量;使用中的消毒液含菌量≤100CFU/ml,致病微生物不得檢出。但這種消毒液不能用于滅菌處理或浸泡、保存滅菌器械,也不能用于空氣噴灑。

4.壓力蒸汽滅菌效果的監(jiān)測。

5.紫外線消毒效果的監(jiān)測 紫外線照射強度和殺菌效能可用物理、化學、微生物方法測定。將紫外線強度計置于紫外線燈管的正中垂直1m處,開燈照射5分鐘后判斷結果:普通30W新燈管輻照強度≥90μW/cm2為合格;使用中紫外線燈管輻照強度≥70μW/cm2為合格。應用紫外線強度與消毒劑量指示卡來測定紫外線燈管是否合格,并可判斷對水、空氣、物體表面消毒的效果和測定消毒所需的照射劑量。應用標準菌片,可根據(jù)照射后的殺菌率評價紫外線消毒效果。

習題:

消毒衛(wèi)生標準規(guī)定使用中的消毒液含菌量應

A.≤20CFU/ml

B.≤40 CFU/ml

C.≤60 CFU/ml

D.≤80 CFU/ml

E.≤100 CFU/ml

湘公網(wǎng)安備 43012102000043號

湘公網(wǎng)安備 43012102000043號