第四章 護理理論

重要知識點:

1.紐曼健康系統模式內容及與護理實踐的關系

2.奧倫自理理論內容及與護理實踐的關系

3.羅伊適應模式與護理實踐的關系

4.佩皮勞人際關系模式內容

第一節 紐曼健康系統模式

貝蒂·紐曼(Betty Neuman)是美國一位杰出的護理理論家、精神衛生護理領域的開拓者。她在1947年完成了初級護理教育后,又先后獲護理學學士、精神衛生碩士及臨床心理學博士學位。六十年代以后逐步發展并完善了其健康系統模式(health systern model)。其理論代表作為《紐曼系統模式在護理教育與實踐中的應用》。

一、內 容

紐曼健康系統模式是一個綜合的、以開放系統為基礎的護理概念性框架。模式重點敘述了三部分內容:

(一)人

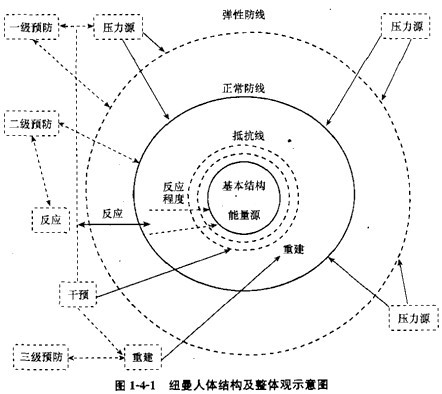

紐曼認為,人是與環境持續互動的開放系統,稱為服務對象系統。這個系統的結構可以用圍繞著一個核心的一系列同心圓來表示,見圖1-4-1。

1.核心部分 從圖中可見,核心部分為基本結構,是機體的能量源。它由生物體共有的生存基本因素組成,如解剖結構、生理功能、基因類型、反應類型、自我結構、認知能力、體內各亞系統的優勢與劣勢等。基本結構和能量源受人的生理、心理、社會文化、精神與發展這5方面功能狀態及其相互作用的影響和制約。當能量源儲存大于需求時,個體保持機體的穩定與平衡。

2.彈性防線 彈性防線為最外層虛線圈。位于機體正常防線之外,充當機體的緩沖器和濾過器,常常處于波動之中,可在短期內急速變化。一般來說,彈性防線距正常防線越遠,彈性防線越寬,其緩沖、保護作用越強。彈性防線受個體生長發育、身心狀況、認知技能、社會文化、精神信仰等影響。失眠、營養不足、生活不規律、身心壓力過大等都可削弱其防御效能。因此,彈性防線的主要功能是:防止壓力源入侵,緩沖、保護正常防線。

3.正常防線 正常防線為彈性防線內層的實線圈,位于彈性防線和抵抗線之間。機體的正常防線是人在其生命歷程中建立起來的健康狀態或穩定狀態,它是個體在生長發育及與環境互動過程中對環境中壓力源不斷調整、應對和適應的結果。因此,正常防線的強弱與個體在生理、心理、社會文化、發展、精神等方面對環境中壓力源的適應與調節程度有關。與彈性防線相似。正常防線也可伸可縮,只是變化速度慢得多。當健康水平增高時,正常防線擴展;反之,則正常防線萎縮。若壓力源侵犯到正常防線,個體可表現出穩定性降低和疾病。

4.抵抗線 抵抗線為緊貼基本結構外層的一系列虛線圈。由支持基本結構和正常防線的一系列已知和未知因素組成,如白細胞、免疫功能以及其他生理機制。其主要功能是保護基本結構。當壓力源入侵到正常防線時,抵抗線被無意識地激活,若抵抗線功能能有效發揮,它可促使個體回復到正常防線的較強水平。若抵抗線功能失效,可導致個體能量耗竭,甚至死亡。

三條防御線中,彈性防線保護正常防線,抵抗線保護基本結構。當個體遇到壓力源時,彈性防線被首先激活,若彈性防線抵抗無效,正常防線遭到侵犯,人體發生反應、出現癥狀,此時,抵抗線被激活,若抵抗有效,個體又回復到通常的康強狀態。

(二)壓力源

壓力源是引發個體緊張和導致個體不穩定的所有刺激。紐曼將壓力源分為:

1.個體內的壓力源 指來自于個體內與內環境有關的壓力,如憤怒、悲傷、自我形象改變、自尊紊亂、疼痛、失眠等。

2.人際間的壓力源 指來自于兩個或多個個體之間的壓力,如夫妻關系、上下級關系、護患關系緊張,父母與子女間的角色期望沖突等。

3.個體外的壓力源 是指發生于體外、距離比人際間壓力更遠的壓力,如經濟狀況欠佳、環境陌生等。

(三)反應

紐曼進一步提出:壓力反應不僅局限在生理方面,這種反應是生理、心理、社會文化、精神與發展多方面的綜合反應。反應的結果可以是負性的,也可以是正性的。

(四)預防

紐曼認為護士應根據護理對象對壓力源的反應采取不同水平的預防措施。

1.一級預防 當懷疑或發現壓力源確實存在而壓力反應尚未發生時,一級預防便可開始。一級預防的目的是防止壓力源侵入正常防線,主要措施可采取減少或避免與壓力源接觸、鞏固彈性防線和正常防線來進行干預。

2.二級預防 當壓力源穿過正常防線個體表現出壓力反應即出現癥狀體征時,就可開始二級水平的干預,即早期發現病例、及時治療、增強抵抗線。二級預防的目的是減輕和消除反應、恢復個體的穩定性并促使其回復到康強狀態。

3.三級預防 指繼積極的治療之后或個體達到相當程度的穩定性時,為能徹底康復、減少后遺癥而采取的干預。三級預防的目的是進一步維持個體的穩定性、防止復發。

習題:

保健系統模式認為當應激源穿過機體正常防御線引起癥狀后,對病人的護理干預是:

A.初級預防

B.一級預防

C.二級預防

D.三級預防

E.四級預防

紐曼保健系統模式認為當應激原穿過正常防御線引起癥狀后,對病人的護理干預應采取:

A.健康宣教

B.早期檢查

C.早期治療

D.康復鍛煉

E.預防并發癥

『正確答案』C

二、紐曼健康系統模式與護理實踐的關系

紐曼發展了以護理診斷、護理目標和護理結果為步驟的獨特的護理工作步驟。

1.護理診斷 首先護士需要對個體的基本結構、各防線的特征以及個體內、個體外、人際間存在和潛在的壓力源進行評估。然后再收集并分析個體在生理、心理、社會文化、精神與發展各個方面對壓力源的反應及其相互作用資料。最后就其中偏離強健的方面作出診斷并排出優先順序。

2.護理目標 護士以保存能量,恢復、維持和促進個體穩定性為護理原則,與病人及家屬一起,共同制定護理目標及為達到這些目標所采取的干預措施并設計預期護理結果。紐曼強調應用一級、二級、三級預防原則來規劃和組織護理活動。

3.護理結果 是護士對干預效果進行評價并驗證干預有效性的過程。評價內容包括個體內、外及人際間壓力源是否發生了變化,壓力源本質及優先順序是否改變,機體防御功能是否有所增強,壓力反應癥狀是否得以緩解等。

湘公網安備 43012102000043號

湘公網安備 43012102000043號